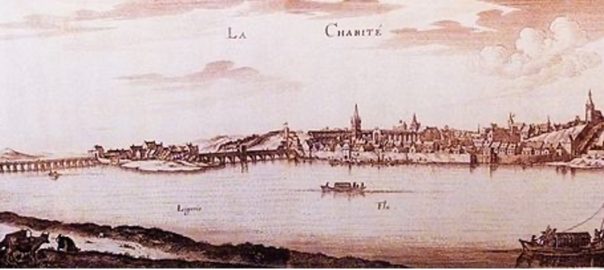

(Illustration : A. Drachkovitch, le château de Villiers, à Ménestreau)

On a appris récemment le décès d’Albert Drachkovitch-Thomas (1928-2025), peintre paysagiste nivernais, très reconnu, qui était établi de longue date à Garchy.

Le « Dictionnaire des peintres, sculpteurs et graveurs nivernais, du XVème au XXème siècle », par M. Bardin (Nevers, 2002), lui consacre un article : « Son père est serbe et sa mère française. Il vient en France peu de temps après sa naissance et fréquente l’école communale de Garchy dans la Nièvre. Il repart en Yougoslavie puis revient à Marseille, Chambéry, Cusset. En 1941, la famille, poursuivie par la Gestapo, se réfugie en Suisse. Ses études secondaires terminées, après des passages dans différentes académies, il devient peintre à part entière et s’installe à Garchy. Dès 1954, il fait suivre son nom de Thomas en hommage à sa grand-mère maternelle, veuve du grand socialiste français (ami de Jean Jaurès) Albert Thomas, ancien ministre et créateur du Bureau International du travail, à Genève. Figurative, sa peinture est réaliste et décrit des paysages minutieusement observés à la manière flamande. Il fait ses débuts à Paris, à l’ancienne galerie Duncan. Puis suivent les galeries Bernheim, Charpentier. Il obtient le prix de la Critique en 1961. Albert Drachkovitch est un peintre de renommée internationale. Les musées de Marzy et de Nevers possèdent des œuvres de ce peintre, ainsi que la Préfecture de la Nièvre ». (Voir Bénézit, 1999, t4 p. 721).

Drachkovitch est un paysagiste rermarquable. Centrées sur une ferme, un manoir, un hameau entouré de prairies, un ruisseau, avec une prédilection particulière pour les arbres dégarnis, les paysages enneigés et les ciels tourmentés de l’hiver, ses toiles sont touchantes de pureté. Son style est classique, mais en rejoignant la peinture flamande ancienne – où la neige est aussi très présente – son œuvre, empreinte de nostalgie, est un cri d’amour à son terroir d’adoption.

Il était aussi un pêcheur émérite et l’inventeur de techniques et d’engins de pêche très réputés. Son décès a été relevé avec émotion dans ce milieu.

Il avait vécu étant enfant dans la propriété acquise par ses grands-parents Thomas en 1930 « le domaine ou la métairie des Planches », surplombant l’Asvins dans le bourg de Garchy, aujourd’hui un centre de vacances de la Ville de Nanterre. Cette belle demeure avait été construite vers 1850, sans doute par Jean Millet, notaire, maire de Garchy, qui avait épousé l’héritière du vieux château de La Barre et des vastes domaines qui l’entouraient, ou par son gendre Ernest Durand, lui aussi maire et conseiller général.

Le domaine des Planches, à Garchy

Le domaine des Planches, à Garchy

Le grand-père d’Albert Drachkovitch, devenu garchisois d’adoption, était Albert Thomas (1878-1932), fils d’un boulanger républicain de la Vienne, normalien, agrégé d’histoire, militant socialiste (SFIO) et dirigeant politique de la IIIème République. Il fut maire de Champigny-sur-Marne, député de la Seine, et ministre de l’Armement à l’efficacité reconnue pendant la Grande Guerre, puis député du Tarn. Très attaché au progrès social mais partisan du dialogue, il consacra la deuxième partie de sa vie au Bureau International du Travail qu’il fonda et dirigea. Il profita peu de cette retraite de campagne mais sa présence et celle de sa famille marqua le village, dont la rue principale porte son nom.

Les toiles de Drachkovitch, assez cotées, sont très présentes dans des maisons des environs et passent parfois dans des ventes aux enchères.