Une lectrice nous avait interrogés il y quelque temps sur « les ruines d’un petit château au bord d’un étang », au sud de l’ancienne abbaye de Bourras, dont elle ignorait le nom et l’histoire. S’agissait-il d’un domaine de l’abbaye ?

On est là sur la commune de Champlemy, aux confins de la châtellenie de Châteauneuf et donc du Donziais.

Une visite sur place nous a permis d’apprécier cet espace anciennement aménagé, au cœur de la haute vallée de la Nièvre de Champlemy, en lisière de la forêt de Charnouveau. On y arrive par un simple chemin ; le monument lui-même est modeste – les restes d’une petite tour envahie par le lierre, accostant un corps de bâtiment – mais le charme du grand étang cerné par les bois agit vite sur le promeneur qui s’attarde. Ce site conservait son mystère ; tout au plus pouvait-on supposer que l’étang alimentait un moulin, aujourd’hui disparu.

Par chance, une étude sur « Les moulins de la Nièvre de Champlemy » (par Ph. Landry, in « Bulletin de l’Association des Moulins du Morvan et de la Nièvre« ) est tombée sous nos yeux récemment, qui nous permet d’éclairer un peu l’histoire de la Ferrauderie, puisque tel est son nom, confirmant la présence d’une forge.

Cette Nièvre-là prend sa source aux pieds même du vieux château des sires de La Rivière à Champlemy. Son cours sinueux au milieu des prairies et des bois est jalonné d’anciens moulins à forge alimentés par des retenues. La Ferrauderie était l’un d’eux, entre celui de L’Etang du Bois en amont, et celui de Barbeleine en aval, juste avant le confluent avec la Nièvre de Bourras. Le débit de la rivière y paraît modeste, mais on l’augmentait par des lâchers d’eau saisonniers, comme on peut l’observer sur la Talvanne, l’Accotin, ou le Mazou.

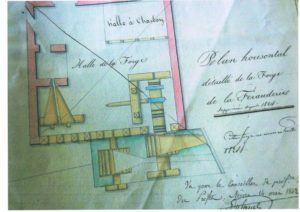

Peut-être cette ruine est-elle celle de la maison du maître de forge, ou bien l’ultime trace d’un équipement industriel, alors que les installations hydrauliques elles-mêmes ont presqu’intégralement disparu. Le site comprenait une forge avec deux roues ; un fourneau produisant jusqu’à 400 tonnes de fer par an, un gros martinet ; et un bocard à laitier, avec une roue, pour broyer les résidus.

Selon la remarquable revue « La Nièvre, le Royaume des Forges » (Musée de la Nièvre, Etudes et documents n°2, 2006), la Ferrauderie, fondée sans doute à la fin du XVIIème siècle, employait 28 ouvriers et 80 bucherons en 1809, et fonctionnait encore en 1818. Elle appartenait alors, comme l’installation voisine de l’Etang du Bois, au marquis de Tourzel, puis au duc de Lorge, son gendre, qui devaient l’affermer.

Emeric de Durfort-Civrac, 5ème duc de Lorge – né en émigration en 1802, et mort à Paris en 1879 – avait épousé la fille de Charles du Bouchet de Sourches, mis de Tourzel (1768-1815), Grand Prévôt de France, dont la mère était la fameuse « Madame de Tourzel », courageuse Gouvernante des Enfants de France pendant la Révolution.

Pourquoi ces représentants de la haute aristocratie, étrangers à la région, détenaient-ils ces petites forges nivernaises, vous demandez-vous in petto ?

Tout simplement parce qu’ils étaient les héritiers des derniers seigneurs de Champlemy, une terre considérable dont nous avons étudié la dévolution. A l’extinction de cette branche de la maison de La Rivière, elle fut rachetée vers 1650 par Anne de La Guiche, veuve du maréchal de Schomberg, dont les marquis de Tourzel descendaient.

C’était un exemple de continuité au travers des troubles révolutionnaires. Ces biens n’avaient sans doute pas été saisis par la Nation, peut-être parce-que Madame de Tourzel, veuve, détenue après la mort du roi et de la reine mais épargnée par l’échafaud, n’avait pas émigré. Ou bien parce qu’ils avaient été achetés par des intermédiaires amis et rétrocédés aux anciens seigneurs, comme ce fut parfois le cas.

Les moulins de la Ferrauderie et de l’Etang du Bois avaient dû être fondés par un de leurs ancêtres, seigneur de Champlemy, et leur exploitation affermée à de petits maîtres de forge. Ces sites furent vendus vers 1860 au sieur Ferrand, maître de forge au moulin de la Vache à Raveau ; l’activité métallurgique aurait cessé peu après, et ils auraient été exploités comme moulin à blé jusqu’au début du XXème siècle.

La Nièvre, renforcée par ses affluents – qui ne faisait que longer notre baronnie au sud sur quelques kilomètres – alimentait en aval des installations plus puissantes, à Dompierre, à La Celle, et à Beaumont-la-Ferrière, avant d’atteindre Guérigny…

Question contemporaine et iconoclaste : pourquoi cette énergie propre, durable et gratuite est-elle perdue aujourd’hui ?