Nous avons étudié l’histoire de la Maison-Fort à Bitry, une terre et un château des barons de Saint-Verain.

Au début du XVIème siècle elle était passée par alliance à la famille franc-comtoise de Beaujeu – Beaujeu-Saint-Vallier… – qui compta d’ardents chefs huguenots. René de Beaujeu, sgr de La Maisonfort, Argenou et Bitry, fut Gouverneur d’Auxerre pour le parti protestant (1567). Il avait participé à la prise de la ville à la tête d’une quarantaine de cavaliers, et abrité plus tard des troupes de l’armée de l’Amiral de Coligny dans son château. Il portait pour armes : « de gueules à 5 trangles d’argent «

Ses descendants restèrent discrètement fidèles à la religion réformée. Son petit-fils Elysée de Beaujeu, sgr de La Maison-Fort – le dernier de cette famille – était décédé peu après son mariage en 1620 avec notre héroïne : Rachel de Massué, déjà veuve d’un premier mariage. Rachel était la fille de Daniel de Massué, baron de Ruvigny, Gouverneur de la Bastille, attaché au grand Sully qui était son parrain. La famille était originaire d’Abbeville, anoblie au XVIème siècle, très engagée dans la Réforme comme leurs prénoms bibliques l’indiquent aussi.

Rachel dut séjourner quelque temps dans l’austère forteresse de son époux, gentilhomme campagnard et huguenot confiné dans ses terres, qui mourut avant même la naissance de leur fille unique. Deux fois veuve à 18 ans, elle regagna sans doute la capitale et sa famille, et fut à nouveau éprouvée par la perte de sa fille à l’âge de 4 ans. Elle s’acquit ensuite dans les salons une réputation de vertu, d’autant plus remarquable que sa beauté suscitait de grandes admirations. Corneille avait dédicacé à « Madame de La Maison-Fort » sa pièce « La Veuve ». Il y célébrait « les vertus et qualités peu communes » de cette dame, en s’excusant de demander à tant de « perfections » de protéger une héroïne si « imparfaite » (1634).

Cette même année, elle épousa en troisièmes noces au temple de Charenton, Thomas Wriothesley (1607-1667), 4th Earl of Southampton, qui vivait alors en France dans l’entourage du vieux Sully. Les chroniqueurs s’accordent pour avancer que ce fut un mariage d’amour. Il fut plus tard « Lord Grand Trésorier », réputé pour son intégrité et sa fidélité au roi Charles. Ses armes étaient : « Azure, a cross or between four hawks close argent ».

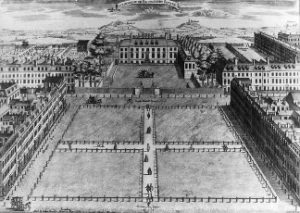

Ils regagnèrent Londres et s’installèrent à Southampton House (Bloomsbury). Un lord ami écrivait : « …my lady of Southampton is come to this town, she is very merry and very discreet, very handsome and very religious, she was called in France « la belle et vertueuse huguenotte » and to my lord of Southampton’s great joy, she is with child ». Rachel en eut en effet cinq enfants dont deux filles qui s’établirent dans la haute aristocratie anglaise. Elle faisait partie de l’entourage d’Henriette Marie de France, reine d’Angleterre. Elle mourut en couches en 1640, âgée de 37 ans.

Son portrait par Van Dyck (v. 1636) confirme sa beauté, son élégance et l’opulence de ce mariage anglais, dans une sorte d’allégorie de la fortune. Le sceptre qu’elle tient, la boule de verre sur laquelle elle s’appuie et sa sandale antique, donnent une image de l’influence qu’elle dut avoir sur un mari fort noble et riche mais « who was short and discreet ». Le décolleté audacieux est à la mode du temps et n’autorise pas à mettre en doute sa réputation.

Sa vie à Southampton House – magnifique résidence aujourd’hui disparue – dut paraître princière à cette jeune femme de 30 ans très gaie, après une première existence retirée dans un milieu constamment sur ses gardes.

Son frère, Henri de Massué, marquis de Ruvigny, lieutenant général, député des Eglises protestantes, ambassadeur en Angleterre, avait épousé la sœur de Tallemant des Réaux, l’auteur des Historiettes, d’une riche famille huguenote de La Rochelle. Il finit par s’exiler à Londres lui aussi après la révocation de l’Edit de Nantes, malgré l’amitié que lui témoignait le roi qu’il avait servi loyalement. Il y retrouva ses nièces, car Rachel était morte depuis longtemps. Il a été évoqué par Saint-Simon dans des termes élogieux :

« ….Ruvigny était un bon mais simple gentilhomme, plein d’esprit, de sagesse, d’honneur et de probité, fort huguenot, mais d’une grande conduite et d’une grande dextérité. Ces qualités, qui lui avaient acquis une grande réputation parmi ceux de sa religion, lui avaient donné beaucoup d’amis importants, et une grande considération dans le monde. Les ministres et les principaux seigneurs le comptaient et n’étaient pas indifférents à passer pour être de ses amis, et les magistrats du plus grand poids s’empressaient aussi à en être. Sous un extérieur fort simple, c’était un homme qui savait allier la droiture avec la finesse de vues et les ressources, mais dont la fidélité était si connue, qu’il avait les secrets et les dépôts des personnes les plus distinguées. Il fut un grand nombre d’années le député de sa religion à la cour, et le roi se servit souvent des relations que sa religion lui donnait en Hollande, en Suisse, en Angleterre et en Allemagne, pour y négocier secrètement, et il y servit très utilement. Le roi l’aima et le distingua toujours, et il fut le seul, avec le maréchal de Schomberg, à qui le roi offrit de demeurer à Paris et à sa cour avec leurs biens et la secrète liberté de leur religion dans leur maison, lors de la révocation de l’édit de Nantes, mais tous deux refusèrent. Ruvigny emporta ce qu’il voulut, et laissa ce qu’il voulut aussi, dont le roi lui permit la jouissance. Il se retira en Angleterre avec ses deux fils…».

Notre mémorialiste, catholique fervent mais sensible aux questionnements de la Réforme comme à la rigueur du Jansénisme, n’a cessé de déplorer les effets désastreux de la révocation de cet Edit, la perte énorme de richesse humaine qu’elle occasionna pour la société et pour l’économie du pays, et les malheurs qu’elle causa dans tant de familles.

Le nom d’Henri de Schomberg « comte de Nanteuil et de Durtal, Gouverneur de Languedoc, Grand Maître de l’Artillerie, Maréchal de France », que Saint-Simon associe à celui de Massué, ne nous est pas inconnu puisque sa veuve, Anne de La Guiche, maréchale de Schomberg, avait acheté les terres et le château de Champlemy vers 1650.

Le souvenir de la « belle et vertueuse huguenotte », qui a dû marquer son époque à Paris et à Londres malgré la brièveté de son existence, se perpétua par son prénom chez plusieurs de ses descendantes : sa fille Rachel Wriothesley «lady Russell, duchesse de Bedford », épistolière reconnue ; sa petite-fille Rachel Russell « duchesse de Devonshire » ; Rachel Cavendish « comtesse d’Oxford » ; ou encore Rachel Noël « duchesse de Beaufort « . Cette tradition ne s’éteignit qu’au début du XIXème siècle.

On était bien loin de la campagne donziaise, où le charme et le maintien de la toute jeune « dame de la Maisonfort » avait dû éblouir le voisinage, pendant quelques mois sous le règne du jeune Louis XIII.

Le fief et le château étaient passés à la famille du Bois des Cours par le mariage de sa belle-sœur, Eléonore de Beaujeu, en 1624.