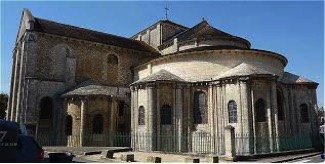

(Illustration : chevet de Saint-Hilaire-le-Grand à Poitiers)

En évoquant l’ancienne abbaye de Saint-Laurent, nous avons rappelé qu’elle avait été fondée sur une terre appartenant à l’église Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers qu’on appelait Longrets : un nom totalement disparu des cartes.

Cette seigneurie, qu’on appelait aussi la « Terre aux Poitevins », appartenait aux chanoines de Saint-Hilaire depuis les temps les plus reculés. Clovis, roi des Francs, en aurait fait don à cette église historique de Poitiers en 524 – excusez du peu ! -. Attribution confirmée en 889, lorsque le roi Eudes officialisa sa transmission aux chanoines, et en 942, par le roi Louis IV d’Outremer.

Le monastère de Saint Laurent fut fondé peu après. Au XIème siècle il fut confié aux Chanoines réguliers de Saint Augustin. Des dispositions furent prises au fil du temps pour assurer la coexistence sur le terrain entre cette abbaye, dotée de biens aux alentours, et Saint-Hilaire qui détenait Longrets dans sa globalité.

Une seigneurie ecclésiastique très vaste puisqu’elle englobait outre Saint-Laurent : la paroisse de Saint-Quentin-sur-Nohain en totalité, et une partie des paroisses de Saint-Andelain, Garchy, Pouilly-sur-Loire, et Saint-Martin-du-Tronsec. Un terrier de 1526 énumère les lieux-dits qui la composaient : La Chaume, Les Prébandes, le Bois Pigné, le Chambeau, le Bois de l’Aulne, Congy, Maubochet, Les Caves, Sommard, Saint-Quentin, Chevroux, Saint-Laurent, La Brosse, Villiers…

Cette énumération implique une superficie considérable : plusieurs milliers d’hectares. Du Nohain aux portes de Pouilly, jouxtant au sud-ouest le domaine du prieuré de La Charité, et au nord-est Mocques, Favray et la baronnie de St-Verain, au nord-ouest la châtellenie de Cosne et au sud celle de Donzy, le grand fief des chanoines structura ce territoire vallonné jusqu’à la Révolution.

L’histoire de Longrets est documentée par des titres conservés aux Archives de la Vienne, dont l’inventaire a été publié (AD 86 – série G, Chapitre de Saint-Hilaire – accessible en ligne).

A Poitiers, l’exceptionnelle église romane Saint-Hilaire-le-Grand, témoigne de l’importance de cette fondation.

Originaire de Poitiers, Hilaire en fut évêque au IVème siècle. Il fut le grand défenseur de la foi chrétienne orthodoxe contre l’arianisme. Il avait fait construire dans un cimetière au sud de la ville une chapelle dédiée aux saints Paul et Jean, martyrs. Il y fut enterré et un complexe funéraire et religieux s’y développa, comprenant une basilique.

Après sa destruction par les invasions une nouvelle basilique fut construite, autour de laquelle la légende de la bataille de Vouillé s’est construite : une lumière provenant de cette église aurait averti Clovis d’aller combattre et vaincre les troupes d’Alaric, roi wisigoth arien. Dans son « Histoire ecclésiastique des Francs« , Grégoire de Tours (538-594) reprend cette vision d’une « boule de feu ». Le roi aurait alors doté l’église Saint-Hilaire de biens de son fisc en témoignage de reconnaissance.

L’ensemble basilical devint une collégiale de chanoines réguliers au VIIIème siècle et fut dévasté à deux reprises par les musulmans en 732 et par les vikings vers 860, entrainant le transfert des reliques du saint au Puy-en-Velay.

En 935, les comtes de Poitou, ducs d’Aquitaine, en devinrent « abbés laïcs », c’est-à-dire protecteurs officiels. Ce titre fut transmis aux rois de France, qui s’y rendirent régulièrement. Henri IV, Louis XIII et Louis XIV notamment, abbés laïcs titulaires, y furent reçus.

L’édifice roman actuel date des XIème et XIIème siècles pour l’essentiel, complété par un portail gothique au XVème. Elle a subi de graves dommages pendant les guerres de religion, mais a été rétablie à l’identique.

Le chapitre de Saint-Hilaire était donc un grand propriétaire foncier.

L’enclave de Longrets en Donziais était, malgré la distance, partie intégrante de son patrimoine. Les chanoines l’administraient soigneusement ; les abbés de Saint-Laurent leur devaient une visite annuelle, dont les rois durent leur rappeler l’obligation, car ils s’en affranchissaient volontiers. Le statut royal du chapitre fut rappelé en diverses occasions : par exemple par des vitraux aux armes de France et du Saint-Siège, installés à l’église de Saint-Laurent au XVIIème siècle, pour que nul n’en ignore. Des conflits pouvaient naître, ils furent arbitrés par les évêques ou même par les Papes.

Indépendamment du domaine de l’abbaye de Saint-Laurent, qui incluait le Moulin de la Rousse sur le Nohain, la seigneurie de Longrets, dont le siège se trouvait en un lieu dit « le Terroir-des-Poitevins » aujourd’hui oublié, était affermée.

Certains domaines furent inféodés à partir du XVIème siècle : Chevroux – que nous avons déjà présenté – ; Bois-Regnault (vieux domaine agricole au sud de St-Andelain) ; la Brosse-de-Chinard et Congie. Leurs seigneurs particuliers faisaient hommage au doyen du chapitre de Saint-Hilaire, suzerain ecclésiastique.

Le chapitre y entretenait l’appareillage habituel de l’administration des grandes seigneuries : baillis, procureurs, sergents, prévôt, notaires…etc. Ainsi Claude Bouchet, avocat à Cosne, que nous avons déjà rencontré comme seigneur du Jarrier (à La Celle) était « Sénéchal de Longrets » vers 1680, un titre qui fleure bon le Moyen-Age…A Saint-Laurent une maison ancienne est connue comme étant celle du « Bailli de Longrets ».

Tout cela prit bien sûr fin en 1789. Les biens de Saint-Hilaire et ceux de Saint-Laurent furent vendus, au plus grand bonheur des notables locaux qui s’en emparèrent.

L’histoire de cette « Terre aux Poitevins » en Donziais illustre l’extrême complexité de l’organisation féodale et l’implication profonde de l’Eglise dans le dispositif territorial. Elle mériterait d’être approfondie.