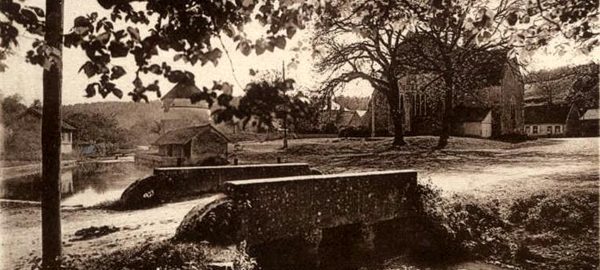

(Illustration : le moulin des Bourguignons à Cessy)

Plus que le Nohain, qui vient de loin et s’en va jusqu’à la Loire, La Talvanne est la rivière de Donzy, où elle finit sa course à l’entrée de la ville.

Sa vallée, plus pentue et plus encaissée – première catégorie, rivière à truite – offre un concentré d’histoire et d’archéologie : pas moins de deux abbayes et un chapelet de vieux fiefs et de moulins. Nous vous proposons d’en suivre le cours en trois séquences, pour rassembler autour de ses eaux vives des sites déjà explorés.

Elle est marquée du sceau de la religion puisqu’elle prend sa source à Bondieuse. On est là sur les terres et bois de l’antique Prieuré de Cessy. La vie rurale y a été bercée par les cantiques depuis le haut-moyen-âge, puis elle est passée sous la seigneurie quasi laïque des prieurs commendataires, par procureurs fiscaux interposés.

Au creux d’un haut vallon, Tresseux appartenait à la paroisse de Châteauneuf et était connu autrefois comme un village de sabotiers, organisés en communauté. Ce fief est cité deux fois sous le nom étrange de « Trois-Sonnes » dans l’Inventaire de Marolles, en 1331 et en 1347: « Jean, fils de feu Le Poitevin de Drigny » (Dreigny, à Colméry) fait hommage pour « la maison de Trois-Sonnes », un ancien manoir disparu. Aujourd’hui une vieille ferme isolée en ruines surveille seule cette longue pente verte.

Vers 1650 « Isaac Lucquet, sr de Saint-Félix, capitaine-lieutenant au régiment de Bussy » était propriétaire du domaine de Tresseux, que lui avait peut-être confié son colonel, le fameux Bussy-Rabutin, déjà rencontré (Bussy-Rabutin et Cessy). En 1653, Isaac avait épousé Marie Millereau, veuve de « maître Jehan Parizot, procureur fiscal des terres, justices et seigneuries de Cessy, St Malo-les-Bois », qui n’est autre que le premier ancêtre connu de l’auteur de ces lignes…En 1702, son fils Jacques Lucquet donne Tresseux à bail.

Ce terroir ancien revit aujourd’hui sous nos yeux grâce aux merveilleux site « Cahiers du Val de Bargis ».

La dévolution de Tresseux depuis le moyen-âge restera un mystère. Peut-être faut-il la relier comme Cessy à celle de Champlemy, dont Leonor de Rabutin, le père de Bussy, avait hérité ? Peut-être ces possessions venaient-elle de son oncle Guy de Rabutin, abbé du Val-des-Choux, la maison-mère du Prieuré cistercien de l’Epeau ; il résidait parfois au « château de Cessy » dont il était prieur, comme Bussy l’indique dans ses Mémoires. L’Inventaire de Marolles nous rappelle que seigneur de Cessy avait la garde du monastère : son oncle la lui avait-il confiée ?

Avant de quitter cette haute vallée, notons que les collines boisées qui dominent Tresseux sont précieuses pour notre petite région : elles partagent les eaux entre la Talvanne, l’Accotin, qui rejoint le Nohain à Suilly-la-Tour, l’Asvins qui rejoint le Mazou à Bulcy après avoir reçu à Garchy le ruisseau de Bellary, et la Sillandre, qui naît à Châteauneuf et rejoint le Mazou à La Vernière (Chasnay). Au sud c’est le fief d’Estaules (aujourd’hui Les Taules, à Châteauneuf).

Suivons maintenant le cours de la rivière qui grossit. Le Petit Moulin à farine de Montignon, parfaitement conservé, est la première installation que nous rencontrons. Il y en aura d’autres, à grain et à forge : pas un kilowatt comme on dit aujourd’hui ne devait être perdu.

Au bourg de Cessy la Talvanne longeait l’ancien Prieuré, dont seul le pigeonnier subsiste, puisque l’église est celle de la paroisse. Nous avons évoqué ce monastère bénédictin primitif dédié à Saint Baudèle de Nîmes et rattaché à la grande abbaye Saint-Germain d’Auxerre. Sa vie religieuse et intellectuelle a marqué la région dès le haut moyen-âge et il a connu une apogée aux Xème et XIème siècles. Découragé par sa mise en commende au XVème puis anéanti par les calvinistes, il ne fut plus dès lors que l’ombre de lui-même. Mais son temporel, réuni à celui de Bourras qui avait subi le même sort, et à ceux de Coche, Vielmanay et Saint-Malo depuis longtemps disparus, continua à susciter les convoitises d’abbés de Cour jusqu’à la Révolution.

En aval du bourg notre rivière qui serpente au milieu des prairies et des bois affirme sa vocation industrieuse. Entre Cessy et Donzy c’est un chapelet de moulins. Leur activité était saisonnière car le débit de la Talvanne n’est pas constant, à la différence du Nohain. Parfois des retenues le régulaient.

Le moulin des Bourguignons appartenait au seigneur de Cessy. Dans un bail de 1651 cité par les Cahiers, on voit le « puissant seigneur messire Roger de Rabutin, chevalier, comte de Bussy le Grand, conseiller du Roy en ses conseils, son lieutenant général au gouvernement de Nivernois et Donziois, seigneur dudit Cessy, Saint-Malo-les-Bois, Coche et Vielmannay…accenser et amodier…le moulin Bourguignon avec les biez d’eaux, cours d’eaux, aisance et appartenance d’iceluy… » à une famille de meuniers.

Il fut transformé en forge au début du XVIIIème siècle par le maître de celle de Chevenet en aval, utilisant les fontes du fourneau de l’Epeau pour produire des petits fers. Deux roues actionnaient un martinet et deux soufflets lorsque la force de la chute le permettait. En 1848, alors que l’essor de la grande industrie métallurgique condamnait les installations artisanales, il redevint un moulin à blé avant que les roues ne s’arrêtent définitivement.

A suivre…