Entrains, dans la haute vallée du Nohain, non loin de sa source, est environné de sites médiévaux. Nous en avons évoqué certains : Réveillon, Château-du-Bois, ou encore Miniers et St-Cyr, Le Chesnoy et Ferrières.

Mais qu’en est-il de la cité elle-même ?

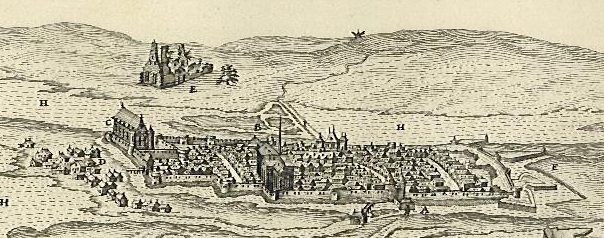

On estime qu’elle fut fondée par les Senons aux confins méridionaux de leur territoire. Elle devint une ville gallo-romaine d’une certaine importance (25.000 hts ?), sous le nom d’Interanum, au carrefour de cinq routes. A ce titre elle rivalise en Nivernais avec Nevers, Decize et Cosne, et surclasse largement Donzy, connue seulement depuis les VIème-VIIème siècles. Elle aurait même abrité un préfet de l’Empire, doté d’un palais. La ville recèle de très nombreuses traces de cette époque, dont celles d’un amphithéâtre, de thermes, de villas…etc. Les fouilles ont mis à jour de magnifiques trésors antiques, dont certains figurent dans les musées nationaux.

Statue d'Apollon d'Entrains (Musée national de Saint-Germain-en-Laye)

Son nom a donné lieu à débat : s’agissait-il, comme le suggéraient Lebeuf et d’autres auteurs, d’évoquer une cité au milieu des étangs ou des eaux – inter-amnes – ? Ou plutôt, comme le fait l'abbé Baudiau, historien d’Entrains (« Histoire d’Entrain depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours » par J.-F. Baudiau, chez Fay-Vallières à Nevers, 1879), d’une référence au nom donné par les gaulois au Jupiter tonnant : Taran ? Les sources anciennes disponibles ne permettent pas de trancher.

Jupiter (Entrains, 1969)

La lignée bourguignonne de Semur-Chalon qui fut à l’origine de la baronnie de Donzy au tournant de l’an Mil avec l’appui de l’Evêque Hugues, aurait donc pu choisir Entrains comme siège de son grand fief, s’inscrivant ainsi dans une continuité historique. Le grand historien allemand Karl-Ferdinand Werner a développé cette théorie du continuum de l’antiquité tardive à la féodalité, et les liens que l’aristocratie franque conquérante ne manqua pas d’établir avec les familles sénatoriales gallo-romaines, dont elle adopta la culture.

Mais les invasions, celles des Vandales et des Sarrasins, et les raids normands du IXème siècle avaient eu raison de la vieille Interanum, dont le site correspondait peu aux exigences défensives de l’époque.

En aval, l’éperon rocheux de Donzy, plus près du Val de Loire, s’était imposé pour établir une forteresse. Peut-être ces terres, réputées avoir appartenu à la famille du grand Saint Germain d’Auxerre, avaient-elles aussi une valeur symbolique particulière, quand Entrains conservait la marque du « paganisme » ancien ; d’autant que Saint Pèlerin, premier évêque d’Auxerre, y avait été martyrisé vers l’an 300.

Voyez à ce sujet un extrait des "Mémoires concernant l'histoire civile et ecclésiastique d'Auxerre et de son ancien diocèse" de l'abbé Lebeuf, consacré à la vie de Saint Pélerin :

Saint Pélerin

Les barons de Donzy puis les comtes de Nevers entretinrent cependant un château à Entrains, qui bénéficiait de fortifications antiques et dont il ne pouvaient négliger l’importance. Une châtellenie y fut naturellement établie sur ces bases au début du XIIIème siècle, lors de l’union de la baronnie au comté.

Il n’y a plus trace du château baronnial qui devait, selon l’abbé Baudiau et d’autres auteurs, se trouver au nord de la ville, peut-être sur les lieux mêmes de l’ancien palais des gouverneurs romains d’Interanum, lui aussi disparu, tout près de l’ancien amphithéâtre dont le sol conserve la marque. Il aurait été complètement ruiné avec la ville par les guerres du moyen-âge (1427).

Du point de vue féodal, Entrains fut donc à la fois le siège d’une châtellenie et une cité dotée de franchises, en raison de son ancienneté. Ses bourgeois prospères n’eurent de cesse d’acquérir des fiefs aux environs.

Les comtes de Nevers y entretenaient une garnison et des capitaines, parfois appelés pompeusement « gouverneurs », peut-être par référence à ce passé glorieux. Ils siégèrent au Petit-Fort dès lors que le château principal fut ruiné.

Un titre de « vicomte d’Entrains », ou parfois de « seigneur d’Entrains » paraît s’être transmis dans des familles de la région, à partir de Jean d’Ordon au XIIIème siècle. On pouvait autrefois voir en ville une maison dite « de la vicomté ». On peut supposer que ce titre était associé à la possession d’une seigneurie particulière en raison du statut comtal de la cité, comme ce fut le cas à Druyes. Quoiqu’il en soit, on connaît quelques vicomtes d’Entrains : Eustache de Saint-Phalle, d’une vieille famille du Gâtinais qui aurait eu une implication locale ancienne, ou Hubert de Grivel, son beau-frère, que nous avons déjà rencontré comme seigneur de Pesselières. Cette vicomté un peu énigmatique, que Marolles ne cite pratiquement pas, mais qui avait des dépendances dans la contrée, fut en tout cas vendue au duc de Nevers en 1779. Elle mérite une étude plus poussée.

L’essor de la terre et du château de Réveillon, très proche de la ville au sud, et le poids de ses seigneurs, s’imposèrent toutefois progressivement dans le paysage féodal de la haute vallée du Nohain. Après la Révolution, le comte Roy, haut personnage du gouvernement, paracheva cette domination en achetant de nombreuses terres du voisinage.

Entrains a connu un certain déclin, jusqu’à ne pas avoir le statut de chef-lieu de canton. Mais son passé romain est aujourd’hui heureusement mis en valeur, et le bourg conserve, malgré les outrages du temps, la mémoire d’un ensemble urbain âgé de près de 2000 ans…

Nous serions intéressés par des données plus précises sur la vicomté d'Entrains…