Il y a en Nivernais deux Corvol : Corvol-l’Orgueilleux et Corvol d’Embernard ; et il y eut une famille d’extraction chevaleresque dite « de Courvol ».

Cela mérite une clarification plus poussée que celle que nous avions proposée dans un article des débuts de ce blog, auquel celui-ci se substitue donc…

A tout seigneur tout honneur : Corvol l’Orgueilleux, gros bourg du canton de Varzy, conserve quelques traces de son importance passée. C’était le siège d’une des châtellenies du Donziais, unie très tôt à celle de Billy voisine, ni l’une ni l’autre ne comprenant un grand nombre de fiefs. En fait « d’Orgueilleux », surnom inspiré pour certains par ses fortifications anciennes, Corvol était plutôt « Argileux », ce qui est plus prosaïque, si l’on en croît Dom Charles de Courvol auteur de la généalogie de sa famille. Le mot se serait déformé au fil des siècles.

Cette terre faisait partie des vastes domaines que Saint Germain, évêque d’Auxerre, avait légués à son diocèse ou à l’oratoire de Saint-Maurice (d’Agaune), qui fut à l’origine de l’ abbaye de Saint Germain d’Auxerre. C’est sans doute pourquoi elle a eu plus tard un statut baronnial en Donziais, puis comtal en Nivernais. Il y avait là, avant même l’église recensée par Saint Trétice en 691, un monastère relevant sans doute de la grande abbaye.

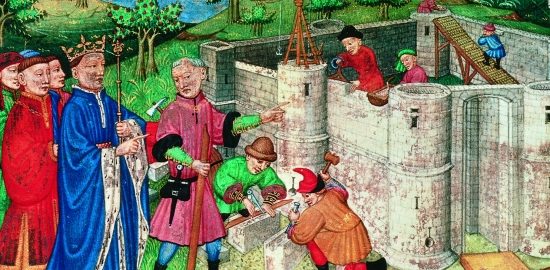

L’ancien château comtal, modifié au fil du temps, a été en partie conservé, près de l’église et donc de l’ancien couvent : c’est un édifice composite qui paraît aujourd’hui relativement modeste.

Il n’y a pas trace dans les sources disponibles d’une « seigneurie particulière » à Corvol, ou d’une « vicomté » comme on en trouve à Druyes ou à Entrains, autres places comtales. Le château abritait sans doute un « capitaine » et peut-être une petite garnison, chargée de faire respecter les droits comtaux. Mais ces fonctions féodales se sont diluées et n’existaient plus à l’avènement du duché (XVIème siècle).

Corvol aurait donné son nom à la famille de Courvol, selon Villenaut, qui précise qu’ils n’en étaient pas les seigneurs, mais qu’ils y étaient simplement possessionnés. Cette question est peu documentée et reste discutée.

Voyez ci-dessous une nouvelle notice, enrichie, sur la généalogie de cette famille :

Corvol d’Embernard, modeste village du canton de Brinon de nos jours, était un fief ancien de la châtellenie de Montenoison, et n’était donc pas en Donziais. A-t-il donné son nom à la famille de Courvol, où lui a-t-elle donné, étant originaire de Corvol-l’Orgueilleux , comme certains l’avancent ?

Son église est dédiée à saint Gengoult et tout semble indiquer que cette paroisse fondée au 9ème siècle s’est formée sous les auspices d’un certain Dom Bernard. Ainsi au 14ème siècle, elle est mentionnée sous le nom de Corvolum Domipni Bernardi. Qui était ce Bernard ?

Le fief paraît être sorti assez tôt de la famille de Courvol, dans des circonstances qui restent obscures : des Courvol font hommage au XIIIème siècle, mais dès la fin du XIVème, d’autres familles se succèdent à Corvol.

Corvol-d’Embernard est très proche géographiquement du Donziais et a appartenu aux sires de La Rivière, d’où l’intérêt de se pencher sur la succession de ses seigneurs :

Merci de vos remarques et suggestions pour enrichir cette documentation !