En approfondissant l’histoire du fief de Savigny, à Billy-sur-Oisy – voir cet article récemment augmenté – nous sommes tombés sur un nouvel exemple d’implantation dans la région d’un Archer de la Garde Ecossaise : Thomas Gordon.

Une occasion de revenir sur ce corps d’élite, et de vous signaler d’autres exemples déjà rencontrés.

La Garde Ecossaise fut la concrétisation de la vieille amitié des royaumes d’Ecosse et de France – la fameuse Auld Alliance (1295) – unis dans une même détestation de l’Anglais. Créée vers 1420 par Charles VII avec le roi Jacques Ier « le Captif », elle constituait la garde personnelle du Roi, témoignage éclatant de la confiance accordée aux gentilshommes venus d’Ecosse qui la composaient. N’étaient-ils pas aux côtés de Jeanne d’Arc pour le siège d’Orléans ? La Garde comprenait cent hommes et fut ensuite intégrée aux troupes de la Maison militaire du Roi. Tous écossais à l’origine, ils étaient commandés par un prince issu de la maison royale d’Ecosse (Stuart). Au fil du temps, la Garde écossaise intégra des officiers français. Le roi François Ier l’augmenta jusqu’à 4 compagnies.

Ses membres se signalaient par un pourpoint chamarré vert, blanc et rouge sur leur armure et un plumet de même sur leur casque ; ils étaient armés de lances et d’arcs. La qualité d’ « Archer de la Garde écossaise » était donc prestigieuse. Servant dans ce corps pendant de longues années, certains d’entre eux s’implantèrent en France, épousant de jeunes héritières et bénéficiant des faveurs du souverain ou de ses représentants.

Le roi Charles VII, représenté en roi mage, entouré de sa garde

L’exemple fut donné par leurs chefs comme John Stewart, lord Darnley (1365-1429), parent du roi Jacques, premier Capitaine de la Garde du roi, « Connétable des Ecossais en France ». Etabli comme seigneur d’Aubigny par le roi en 1423 (Aubigny-sur-Nère, une terre du domaine royal), il y fonda la lignée prestigieuse des Stuart d’Aubigny, alliée aux plus grandes familles françaises. Robert Stuart, « Maréchal d’Aubigny » (1470-1544), capitaine des écossais et Maréchal de France, était son arrière-petit-fils, marié à sa cousine Anne, héritière d’Aubigny.

On trouve plusieurs exemples de gentilshommes écossais – souvent des cadets de clan qui s’exilaient pour faire fortune – établis en France et tout particulièrement en Berry (à cause d’Aubigny), Nivernais-Donziais et Bourgogne auxerroise. Ils francisaient rapidement leur nom et s’intégraient par des alliances à la noblesse locale.

C’est ainsi que nous avons rencontré au fil de nos pérégrinations plusieurs archers écossais :

- Thomas Stutt (d’où la famille d’Estut d’Assay), issu des Stutt of Laggan, qui portaient après leur installation en France : « Écartelé aux 1 et 4 palé de sable et d’or, à 6 pièces ; aux 2 et 3 d’or au cœur de gueules »; il fut seigneur d’Assay, en Berry ; son second fils Alexandre devint seigneur de Saint-Père, près de Cosne, par son alliance avec Jeanne d’Assigny en 1517 ; en épousant Françoise de Bar en 1586, leur petit-fils François devint seigneur de Tracy que leurs descendants conservèrent ;

- John Ogilvy (Jehan d’Augulby), seigneur de Dreigny à Colméry et de Levraux, capitaine de Marcy, issu sans doute du clan Ogilvy qui portait : « Argent a lion passant guardant Gules crowned with an imperial crown Or» ; une lignée modeste, vite éteinte en Donziais ;

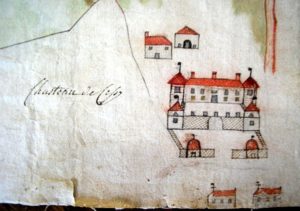

- Adam Cockburn (famille de Cockborne), maréchal des logis de la Garde écossaise, issu des barons de Langton, qui portaient : « Argent three cocks gule »; sgr de Villeneuve-les-Chemins près de Saint-Florentin, puis de Magny et de la Rippe à Merry-sur-Yonne (chât. de Chatel-Censoir) ; il fonda une lignée qui subsiste de nos jours

- James Kincaid (Jacques de Quinquet), issu des Kincaid du comté de Dunbarton qui portaient : « Gules, a fess Erimine between two mullets in chief Or and a tripletowered castle in base Argent, masoned Sable » ; sgrs de Montifaut (à St-Brisson-sur-Loire, 45), puis de la Vieille-Ferté (La Ferté-Loupière, 89, une terre acquise par une alliance avec une Courtenay), d’où était issu Charles-Roger de Quinquet, sgr de la Montoise (Ste-Colombe, 58) ; cette famille s’éteignit au XIXème siècle ;

- John Peterson (famille Pietresson), issu du clan de ce nom au comté d’Aberdeen, qui portait : « Sable on a cross, betw. four lions’ heads, erased, argent five eagles, displayed, of the field »; capitaine d’Asquins près de Vézelay ; son fils Jean devint seigneur de Saint-Aubin (Saint-Brancher, 89) par son alliance avec Diane de Lanvault au début du XVIIème siècle, d’où les Pietresson de Saint-Aubin que nous avons croisés à la Cour-des-Prés (Treigny, 89), et dont le nom subsiste de nos jours ;

Ces archers devenus gentilshommes campagnards conservaient sans doute la nostalgie de leurs rudes montagnes, mais ils avaient apprécié la douceur du Val de Loire.

Depuis ce moyen-âge guerrier, l’amitié franco-écossaise n’a pas faibli, régénérée par Marie Stuart, Reine de France de 1558 à 1560, qui avait renouvelé l’Auld Alliance avec François Ier par le traité d’Edimbourg (1543). Les bag-pipers de Lord Lovat, chef du clan Fraser, débarquant à Sword Beach le 6 juin 44, ont réincarné glorieusement cette longue fidélité.