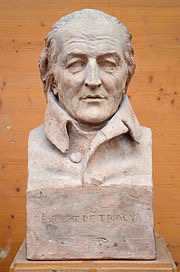

Après le dernier duc, notre second personnage est un seigneur Nivernais et Bourbonnais plus jeune que lui, qui a adhéré pleinement aux idées de la Révolution, auxquelles il est resté fidèle contre vents et marées.

Antoine DESTUTT de TRACY (1754-1836), comte de Tracy et sgr de Paray-le-Fraisil en Bourbonnais, fut officier, homme politique, savant, philosophe, et académicien. Il descendait des Stutt de Laggan, nobles écossais venus en France au tout début du XVème siècle pour servir comme Archers de la Garde Ecossaise du Roi, à l’appel de John Stewart, lord Darnley, sgr d’Aubigny-sur-Nère, Connétable des Ecossais en France (1365-1429)

Nous avons évoqué le beau château de Tracy-sur-Loire, qui conserve des éléments de sa construction au XVème siècle mais a été profondément remanié au XIXème. Prolongeant vers le nord les coteaux du vignoble de Pouilly, ceux de Tracy descendent vers le fleuve. Le fief relevait féodalement du comté de Sancerre et n’est donc pas mentionné dans l’Inventaire des Titres de Nevers. Il est passé des Corguilleray aux sires de Bar, du Berry ; Françoise de Bar, fille du seigneur de Buranlure, épousa en troisièmes noces François Stutt (1586), capitaine de la garde écossaise, attaché aux rois Henri III puis Henri IV, apportant Tracy dans cette famille qui en prit le nom et conserva toujours ce fief.

Les vingt-cinq archers qui composaient à l’origine la « garde écossaise du corps du roi », concrétisation de l’Auld Alliance, étaient réputés pour leur fidélité et…. leurs costumes, qui étaient d’une telle richesse qu’on les appelait les Orfavriers.

La mère d’Antoine Destutt, d’une famille de financiers gênois, avait veillé à lui faire donner une éducation très poussée. Il fut très jeune sensible aux idées des Lumières et admira en particulier Voltaire. Il suivit cependant la tradition familiale en devenant officier de cavalerie, et progressa très vite dans la carrière grâce à la fortune de sa famille. Jeune colonel, il adhéra à la Franc-Maçonnerie, alors très en vogue.

Il ne résidait guère à Tracy, et en 1789 c’est la noblesse du Bourbonnais qui l’envoya aux Etats-Généraux où il ne tarda pas à rejoindre le camp du Tiers-Etat, parmi les premiers à déclarer renoncer à ses privilèges, abolis le 4 aout. Il siégea à l’Assemblée Constituante puis quitta la politique pour reprendre du service brièvement sous les ordres de Lafayette à l’Armée du Nord. Le général devint son mentor et il lui conserva pour toujours son admiration. Une de ses filles épousa Georges Washington Motier de Lafayette, le fils.

Rendu à la vie civile et demeurant à Auteuil, il consacra dès lors son temps à l’étude de la biologie, de la chimie, puis surtout de la philosophie, avec malgré tout un passage de quelques mois dans les geôles de la Terreur, aux Carmes, d’où il sortit après Thermidor comme notre duc.

Il est principalement connu comme philosophe. Dans sa cellule des Carmes, il avait ébauché une théorie, inspirée par Locke et Condillac à laquelle il avait donné le nom d’« idéologie », prononcé pour la première fois en 1795, c’est-à-dire « l’étude des idées de l’esprit humain », refusant le terme de « psychologie », qui renvoyait trop explicitement à la notion d’âme. En 1801, il publia, son célèbre Traité d’Idéologie qui contenait sa doctrine sur les caractères, les facultés de l’entendement, la nature des idées, la puissance des habitudes, la valeur et l’action des signes. Il fonda la « Société des Idéologues« . Mais cet apport n’a pas laissé de traces significatives dans l’histoire de la pensée et il est quelque peu oublié.

Bien que nommé parmi les quinze premiers Sénateurs de l’Empire, il resta constamment réservé sur le pouvoir impérial et attaché aux premières idées de la Révolution, au sein de la fameuse « Société d’Auteuil », avec Condorcet et Siéyès. Il marqua par exemple son opposition au rétablissement de l’esclavage. Il n’en fut pas moins élu à l’Académie Française en 1808.

Connu sous le sobriquet de « Têtu de Tracy », qui marquait sa rigidité intellectuelle, il approuva la déchéance de l’Empereur en 1814, qui lui « redonnait la liberté ». Il eut la surprise de se voir rétabli par Louis XVIII dans son titre de comte et nommé à la Chambre des Pairs. Devenu presqu’aveugle, il aimait dans son vieil âge se faire lire l’œuvre de son cher Voltaire.

Il avait épousé Emilie de Durfort, fille du marquis de Civrac, dont il avait eu deux filles et un fils, Victor Destutt de Tracy, polytechnicien, député et ministre de la Marine, qui épousa une petite-nièce de Newton.

Oublié comme philosophe, Destutt de Tracy reste une figure attachante de cette période de grands changements, auxquels il apporta son soutien avec générosité, constance et modération. Encore faut-il préciser que si le fief de Tracy appartenait à la châtellenie de Cosne, aux confins des terres du prieuré de La Charité, et de celles du chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers (Longrets), son dernier seigneur ne fut guère Donziais dans sa vie.