Quelles étaient les limites de l’ancien Donziais ? Plusieurs internautes se sont interrogés à juste titre, car nous ne livrons pas de réponse précise : le nuage des sites étudiés sur la carte est un peu large et flou…

C’est que la question est complexe : l’histoire du système féodal, inégalement documentée, n’est pas une science exacte, et les origines mal connues de la baronnie de Donzy – dont l’existence autonome ne dura pas plus de deux siècles – ne sont pas faites pour nous aider.

Cette baronnie était l’héritière d’un ancien fief des comtes de Chalon plutôt qu’une pure création de l’évêque d’Auxerre Hugues après la paix intervenue en Bourgogne en 1015. Ses limites étaient donc celles de l’influence de ses anciens seigneurs et non celles d’un territoire dûment identifié. La hiérarchie féodale et la transmission héréditaire des fiefs étaient tout juste établies et les dominations seigneuriales fluctuaient au fil des guerres et des successions.

A la fin du XIIème siècle, quand le baron Hervé devint comte de Nevers, Auxerre et Tonnerre par son mariage, les limites des anciennes zones d’influence s’estompèrent un peu plus. Certes la baronnie conserva une existence formelle : suivant la tradition, on rendait hommage au comte « à cause de Donzy » dès lors qu’on y détenait un fief. Elle garda aussi ses institutions propres jusqu’au XVIème siècle, mais ce n’était plus la même chose. Son territoire fut structuré au début du XIIIème par l’organisation en châtellenies, et étendu vers le nord et l’est.

La baronnie de Saint-Verain quant à elle disparut en tant que telle evrs 1450, se fondant dans le Nivernais au terme d’une succession délétère.

De la Loire à l’Yonne et à l’Armançon, on chevauchait donc sur les terres d’un seul et même comte et baron, appartenant à une grande maison princière. Parallèllement, la suzeraineté temporelle de l’évêque d’Auxerre, que le baron de Donzy devait « porter » à son entrée dans la ville, avec ceux de Toucy et de Saint-Verain et avec le comte, se cantonnait progressivement à ces rites anciens, accomplis par des chevaliers dont deux ou trois étaient désignés par la même autorité.

Sur ces bases, le périmètre du Donziais peut être approché en cercles concentriques à partir de la cité et de son château.

La châtellenie de Donzy, qui coïncide largement avec la vallée du Nohain, en était le cœur. Elle comprenait plus de cinquante fiefs, mais à l’intérieur même de ce premier cercle des influences concurrentes s’exerçaient : celle des sires de Saint-Verain, qui contrôlaient de nombreuses terres aux environs immédiats de Donzy ; celle des comtes de Nevers, qui tenaient les châteaux de Cosne et de Châteauneuf ; celle des clunisiens de La Charité aussi.

La baronnie comprit dès l’origine, outre Donzy, les châtellenies de Cosne (12 fiefs), Entrains (44), Corvol et Billy (33+24), et Etais (18), de dimensions inégales. Elles en constituaient le deuxième cercle.

Après l’union au comté de Nevers (1199) on lui rattacha les châtellenies de Druyes, Saint-Sauveur, et Chatel-Censoir, élargissant ainsi la juridiction baronniale vers la Puisaye et la vallée de l’Yonne. Mais ces territoires proches de l’Auxerrois ne partageaient pas le même passé ; ils seront d’ailleurs placés, le moment venu, dans le département de l’Yonne.

L’étude sur « Les limites et la réunion du Nivernais et du Donziais » des savants archivistes et historiens Léon Mirot et Albert Bossuat (in : Bulletin de la SNSLSA, 1937) confirme ce périmètre par référence à un long procès achevé seulement à la fin du XVème siècle entre l’évêque d’Auxerre et le comte de Nevers à ce sujet.

Les documents cartographiques sont rares mais globalement explicites.

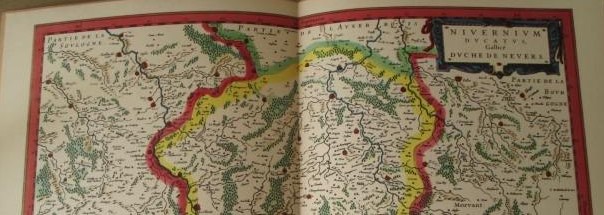

Marolles présente dans son Inventaire une « Carte du Nivernois » sous l’Ancien Régime. Elle ne délimite pas précisément le Donziois, mais fait apparaître les paroisses composant les différentes châtellenies évoquées ci-dessus.

Challe dans son Histoire de l’Auxerrois, donne une « Carte du comté d’Auxerre, tel qu’il subsista jusqu’en 1790″, dont on peut déduire les limites orientales du Donziais. Ces deux cartes s’ajustent à peu près.

Dès lors des certitudes s’imposent : le Donziais médiéval était bien constitué des châtellenies évoquées ci-dessus ; mais quelques ambiguïtés demeurent.

On ne peut y inclure la châtellenie de Saint-Verain, qui succéda à l’ancienne baronnie à sa disparition. Nous l’évoquons donc comme une « seigneurie voisine », avec les fiefs qui lui étaient rattachés, mais une grande proximité prévalait entre ces franges occidentales de l’ancien diocèse d’Auxerre, d’où notre intérêt.

Le cas de Cosne est complexe : la ville elle-même et sa châtellenie étaient partie intégrante de la baronnie de Donzy et relevaient dont de l’évêque d’Auxerre, qui y avait un palais en ville et un château à Villechaud. La garde du château fut toutefois confiée dès le XIIème siècle au comte de Nevers, mieux armé pour l’exercer, qui y nommait des officiers. Les comtes développèrent au fils du temps une conception extensive de cette mission, remettant en cause régulièrement la suzeraineté de l’évêque, auquel cependant le Parlement donna toujours raison.

Le sort de Chateauneuf-Val-de-Bargis, que le procès évoqué par Mirot et Bossuat avait finalement placé en Donziais, était spécifique, mais nous avons inclus cette châtellenie dans notre périmètre sur ces bases. Le château quant à lui était confié à la garde du comte de Nevers, comme Cosne, Donzy et Entrains, et l’évêque y avait conservé simplement un droit de gîte, mais il semble qu’il ait été détruit très tôt. Il n’en demeure pas moins que cette appartenance a donné lieu à de longs débats que nous évoquons dans un article ad-hoc : Chateauneuf-Val-de-Bargis, en Donziais ?

Pour Chatel-Censoir c’était différent : la cité avait un caractère patrimonial pour les barons de Donzy, et la châtellenie avait été officiellement rattachée à la baronnie. Mais elle était proche de l’Auxerrois où Challe place certains de ses fiefs. Nous les avons pris malgré tout en considération.

Vous l’avez compris, notre envie de faire partager notre intérêt pour des sites remarquables et proches l’emporte. Nous avons donc opté pour une conception large de l’ancien Donziais. Encore fallait-il l’indiquer clairement…et le cas échéant en débattre.