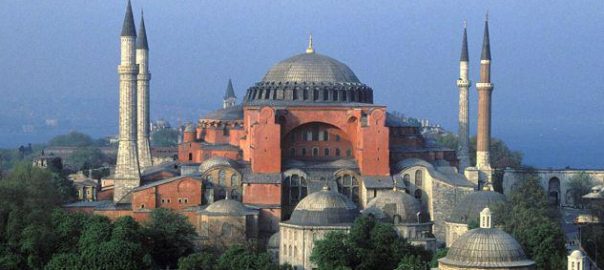

(Illustration : les ruines de Passy-les-Tours ; photo de ChristoZ, Les Tours de Passy)

Des internautes se sont étonnés que nous n’ayons pas encore proposé un article sur Perrinet Gressart, le fameux capitaine de « routiers », qui fut pratiquement le maître du Nivernais et du Donziais pendant plus d’une décennie, pour le compte des Anglo-Bourguignons, au début du XVème siècle. Ils ont raison, c’est un retard inexcusable !

Car Perrinet est l’un des personnages mythiques du Nivernais médiéval, presque à l’égal dans la mémoire collective de Mahaut de Courtenay et Hervé de Donzy, de Bureau de la Rivière, ou encore de « l’Archiprêtre » Arnaud de Cervoles, dans des genres différents.

Après de premières campagnes, le théâtre de sa renommée fut la Bourgogne en général, le Nivernais et le Donziais en particulier, à la fin de la Guerre de Cent Ans (1422-1435). Il en tira un profit personnel considérable, à défaut d’une gloire que ne pouvait lui valoir son choix de servir l’Anglais, issu certainement de son origine « aquitaine » : il était le fils d’un petit seigneur du Poitou.

Perrinet fut avant tout Capitaine de La Charité, qu’il tint et défendit pendant 12 ans pour le compte du « roi d’Angleterre et de France », Henri VI, et des Bourguignons.

Mais il fut aussi, par l’acquisition qu’il en fit de Jeanne de Bazoches, seigneur de La Motte-Josserand, forteresse au bord du Nohain qui est un témoin presque intact de cette époque vengeresse.

Il occupa également le château de Passy-le-Tours à Narcy, où sa femme vécut jusqu'à sa mort. Sa mémoire y est soigneusement entretenue. Voyez à ce sujet le beau site de l'association Les Tours de Passy. La Motte-Josserand, Passy-les-Tours, deux témoins grandioses d’un moyen-âge épique, auquel le nom de Perrinet Gressart est attaché…

Il s’était uni, entre deux chevauchées guerrières, à une fille de la noblesse locale : Huguette de Courvol (voir la notice consacrée à Corvol-l’Orgueilleux, berceau de cette famille), veuve en première noce de Jean des Ulmes, seigneur de la Maison-Fort, à Bitry. Gressart portait "d'or à la fasce d'azur, et à trois quintefeuilles du même" (alias "d'argent à la fasce de gueules…") :

Mais la paix succéda enfin à cette guerre interminable qui avait fait tant de dommages en Nivernais, et Charles VII, la mort dans l’âme sans doute, fit mine de pardonner sa traitrise et ses exactions à Perrinet Gressart, pour obtenir sa reddition. Il le nomma même Capitaine général du Nivernais et du Donziais (1435), lui conservant ses fiefs nivernais. L’heure était à la réconciliation.

Sans postérité, Perrinet avait souhaité enraciner sa lignée en Donziais. Il avait uni une de ses nièces, Etiennette de Grésille, à l'aventurier aragonais qui était son lieutenant : François de Surienne. Leur fille épousa Richard II Aux Epaules, et lui apporta la terre de Ferrières (à Entrains). Une autre de ses nièces, Jehanne Brotier, épousa Jacques de la Rivière, Chambellan du comte de Nevers et Bailli du Nivernais.

Perrinet mourut riche, mais sans doute fatigué de ses exploits et amer de ses erreurs, vers 1438.

Pour faire sa connaissance complète et comprendre cette époque troublée, il faut lire l’ouvrage d’André Bossuat : « Perrinet Gressart et François de Surienne, agents de l’Angleterre. Contribution à l’étude des relations de l’Angleterre et de la Bourgogne avec la France, sous le règne de Charles VII » (chez Droz, Paris, 1936).

Léon Mirot en a proposé une synthèse en deux articles successifs de la « Revue des Savants », parus en 1938. C’est le meilleur résumé qu’on peut lire de l’épopée de Perrinet Gressart en Nivernais.

Nous vous en proposons le texte ci-dessous :

Perrinet Gressart et le Nivernais, de 1422 à 1435