Les relations entre noms de fiefs et noms de familles, du Moyen-Age à la Révolution, ont été complexes et évolutives. « L’inventaire des Titres de Nevers » de l’abbé de Marolles, est une source précieuse pour en apprécier la diversité.

L’étude des familles seigneuriales du Donziais que nous proposons sur ce site offre un panorama complet. Elle met en évidence une déconnection assez rapide des noms de familles et de terres, qui accompagne le passage progressif de la féodalité à un régime de propriété rurale classique. Mais les noms de fiefs connaitront un regain d'intérêt aux XVIIIème et XIXème siècles.

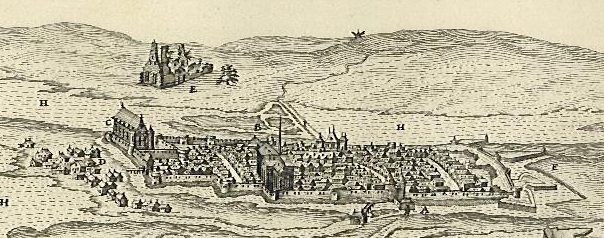

Le seigneur du Moyen-âge, soldat et justicier dans son fief, exprime sa fidélité à son suzerain – ici le baron de Donzy, puis le comte de Nevers – par un hommage. L’usage s’installe de l'identifier en associant à son nom – nos prénoms d’aujourd’hui : Jean, Geoffroy, Guillaume…– celui de sa terre : Geoffroy, baron de Donzy ; Jean, sire de La Rivière. Cette appellation devient progressivement, aux XIIème et XIIIème siècles, le nom de sa famille : famille de Courvol, ou famille de Pernay.

Les cadets se voient dotés de fiefs secondaires, dont le nom identifie leur branche : Jacques de La Rivière, seigneur de La Garde (Perroy) ; Jean de La Barre, seigneur de Gérigny (La Charité), Hugues de Saint-Verain, sgr de la Maison-Fort (Bitry). Au fil du temps, ce nouveau nom est parfois substitué à l’ancien dans l’usage courant : M. de La Maison-Fort (famille du Bois des Cours).

Mais l’usage du nom d’une terre pour désigner une famille souffre de nombreuses exceptions. Il n’est pas rare que des familles anciennes tenant des fiefs importants soient connues sous de simples patronymes ou surnoms : ainsi des Le Muet, seigneurs de Corbelin (à La Chapelle-Saint-André), des Le Paulmier, seigneurs de La Rachonnière et des Granges (à Suilly), des Girard, seigneurs de Passy (à Varennes-les-Narcy), ou encore des illustres Damas, vicomtes de Druyes, de la même souche que les barons de Donzy eux-mêmes, dont le nom est issu du gallo-romain Dalmatius.

Certains fiefs paraissent n’avoir jamais donné leur nom à une lignée, ou bien sa trace est oubliée. La Motte-Josserand (à Perroy) – nommée ainsi par référence à Josserand de La Rivière son fondateur -, Vergers (à Suilly) ou Mocques (à Saint-Martin-sur-Nohain), sont dans ce cas.

Il y a beaucoup plus de fiefs que de familles nobles subsistant dans la durée : la plupart d’entre elles en détiennent donc plusieurs, proches ou plus éloignés – parfois même une liste imposante : ainsi François de la Rivière (+1536) est vcte de Tonnerre, sgr de la Rivière, Corvol-d'Embernard, Champlemy, Colméry, Ciez, Challement, Arzembouy, Sophin, vcte de Quincy, sgr d'Authiou, baron de Seignelay, et sgr de Lurcy-le-Châtel…-. Certains fiefs sont donc cités comme possessions complémentaires, ce qui n’exclut pas un château et un vaste territoire.

Au fil du temps la structuration féodale est devenue très complexe : un véritable écheveau de terres, de familles et d'allégeances s'est constitué, dont les fils sont ardus à dénouer. Par l’effet des partages et des alliances, des terres, même principales, sont détenues par des familles portant d’autres noms, venues parfois d’autres provinces : ainsi des Chabannes, seigneurs de Vergers, ou des Pernay, une lignée locale dont le fief d’origine (à Nannay) est passé à d’autres et qui s’est déplacée vers Cosne (Port-Aubry et le Magny à Suilly). Il arrive même qu’une famille donne son nom à un château, comme l’ont fait les sires de Menou, venus du Poitou, à Nanvignes au XVIème siècle.

Le seigneur des XVIème-XVIIème siècles continue à respecter les formes anciennes, comme en attestent les titres, et à détenir les droits traditionnels, mais il réside moins souvent sur place où il est simplement représenté, et s’allie dans d’autres provinces. Pour financer sa carrière militaire ou sa vie de courtisan, il cède des fiefs, notamment à la bourgeoisie montante, ou en acquiert de nouveaux avec les ressources que lui procurent ses « charges ».

Les noms des lignées et ceux des fiefs se différencient alors complètement. Il devient très rare que le seigneur d’un lieu en porte le nom : Henri de Morogues (en Berry) est seigneur de Fonfaye ; Jean d’Armes (près de Clamecy) est seigneur de Vergers. La Rivière fait exception : le fief reste entre les mains de la famille de ce nom jusqu’au début du XVIIIème siècle.

A la veille de la Révolution, le maître d’un château, toujours appelé « haut et puissant seigneur » dans les titres, et considéré comme tel par des " manants " plus ou moins affranchis, peut avoir des origines diverses. Il est rarement issu d’une lignée d’extraction chevaleresque, dont seuls quelques exemples subsistent. Il appartient plutôt à une famille parlementaire ou de la bourgeoisie d’affaires : ainsi des Lamoignon, qui possèdent de nombreux fiefs en Donziais et inventent même celui de « Lamoignon » à la sortie du bourg ; des Le Peletier, maîtres de Saint-Fargeau et de bien d’autres terres en Puisaye, ou encore des Nigot à Saint-Sauveur.

Le pouvoir féodal ancien, notamment judiciaire, s’est étiolé au profit des institutions ducales et royales, qui sont devenues largement compétentes. Il se concentre sur des questions d’économie rurale : le seigneur est devenu un simple « propriétaire ».

Pourtant il ajoute souvent à son patronyme bourgeois le nom d’une terre précédé d'une particule, pour le rallonger, et parfois même tenter de le faire oublier. Le XVIIIème siècle est l’heure de gloire de ces familles de la nouvelle noblesse : les Frappier de Montbenoit, ou les Maignan de Champromain.

Après l’épisode révolutionnaire au cours duquel on masque la particule pour échapper à l'opprobre ambiant ("M. Dubois-Descours"), la Restauration marque le grand retour de l'usage des noms de fiefs. Le regain des signes nobiliaires va même jusqu’à placer des particules devant des patronymes, les transformant en lieux imaginaires : les Damas d'Anlezy deviennent ducs "de Damas" ; ils n'avaient pourtant nul besoin de cet artifice.

Le chercheur moderne peine à s’y retrouver dans ce maquis. La succession à la tête des fiefs est difficile à appréhender si des sources précises ne sont pas disponibles. Leur importance réelle s'apprécie mal ex-post : tel grand château ne domine plus que quelques arpents ; tel petit manoir est à la tête d'une vaste propriété. Les plus grands noms peuvent se trouver « seigneurs d’un colombier, d'une crapaudière et d’une garenne » (Chateaubriand, Mémoires d'Outre-Tombe, tome 1), quand des bourgeois obtiennent l’érection d’une terre tout juste acquise, en marquisat.

Malgré nos recherches approfondies grâce à toutes les sources disponibles, cette confusion et cette difficulté sont à l’origine d’erreurs dans nos documents. Nous ne pourrons les corriger qu’avec votre concours, en particulier si vous avez accès à des archives locales ou familiales.