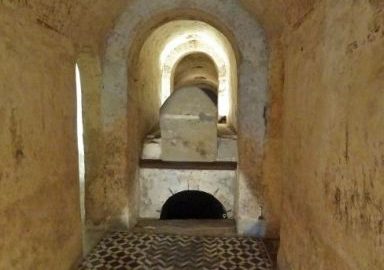

(illustration : tombeau de Saint Germain, à Auxerre)

L’ombre tutélaire de Saint Germain (380–448), haut dignitaire de l’Empire, puis 7ème évêque d’Auxerre à partir de 418, plane sur le Donziais où sa famille possédait, dit-on, de grands biens dont il fit don à son église.

Il était contemporain de Saint Augustin et de Saint Jean Chrysostome, mais aussi, plus proches de nous, de Saint Aignan d'Orléans et de Saint Martin de Tours. Il rencontra à deux reprises Sainte Geneviève, à Nanterre (430), où sa famille – de statut comparable à la sienne – résidait, puis à Lutèce (447), dont elle incarna la défense contre les Huns.

Ses parents, Rusticus et Germanilla, appartenaient à l’aristocratie gallo-romaine du pagus auxerrois, et résidaient dans leur villa d’Appoigny, où il naquit. Il fit des études poussées, sans doute à Autun, et devint un juriste réputé, ce qui lui valut d’être nommé gouverneur de plusieurs provinces romaines, dont celle des Senons. Il s’y comporta alors comme un puissant seigneur de son temps, choquant l’évêque Amâtre par ses violences de chasseur notamment.

Pourtant il s’imposa comme son successeur, fut ordonné par lui, puis sacré évêque en 418, renonçant alors à ses habitudes anciennes. Sa femme, Eustachie, qui appartenait elle-aussi à une riche famille, devint dès lors « sa sœur » suivant l’expression limpide de Constance de Lyon, lettré gallo-romain ami de Sidoine Appolinaire, qui fut son premier biographe (480).

Outre son action à la tête de son diocèse et ses nombreuses fondations, Germain est surtout connu pour les deux missions qu’il effectua en « Bretagne » (Angleterre) à la demande du pape pour lutter contre l’hérésie pélagienne et rétablir la paix, avec Saint Loup, évêque de Troyes en 430, puis avec Saint Sevère, évêque de Trèves, en 448. Il s’arrêta à chaque fois au bord de la Seine sur son trajet, où il rencontra Geneviève.

Il mourut à Ravenne, capitale de l’empire romain d’occident finissant, où il était allé rencontrer Aétius, généralissime sous Valentinien III, en 448.

Ravenne, mosaïque du Mausolée de Galla Placidia

Son corps fut ramené en grande pompe à Auxerre, accompagné de cinq jeunes vierges : Pallade, Magnance, Porcaire, Camille et Maxime, qui ont laissé leurs noms à des villages des environs. Germain fut inhumé sur le Mons Autricus, où il avait fondé un oratoire dédié à Saint Maurice, et où s’éleva plus tard la grande abbaye bénédictine qui porte son nom. Son tombeau y est toujours visible dans la crypte du IXème siècle, haut lieu symbolique de l’histoire de l’église d’Auxerre.

Voyez dans le fichier ci-joint une biographie plus complète :

Vie de Saint Germain d'Auxerre

On peut aussi lire :

– La « Vie de Saint Germain d’Auxerre » de Constance de Lyon (éd. et trad. par René Borius, au Cerf, 1965, réédité par Sources Chrétiennes)

– « Les Gestes des Evêques d’Auxerre » sous la direction de Michel Sot (Tome 1, Les Belles Lettres, Paris 2006).

– En bibliothèque historique : « La vie, les vertus et les miracles du grand Saint Germain, évêque d’Aucerre » par Dom Georges Viole, religieux bénédictin de Saint-Maur (chez Gilles Bouquet, à Aucerre, 1656)

– En ligne sur Gallica, le passage qui lui est consacré par l’abbé Lebeuf dans ses « Mémoires concernant l’histoire civile et ecclésiastique d’Auxerre et de son ancien diocèse » (pp. 31 à 109)

– « Saint Germain d’Auxerre » par Jean-Pierre Soisson (Rocher – Desclée de Brouwer, Paris 2011)

___________

De nombreux liens unissent ce grand saint à Donzy, que nous avons évoqués au fil de nos articles, directement ou indirectement.

Se référant à sa biographie, on considère que la terre de Vergers (com. de Suilly-la-Tour), en aval de Donzy, appartenait à sa famille et qu’il en fit don à son église. Ce point est discuté : certains auteurs estiment que le Vercisum de la Geste, correspond plutôt à Varzy, grande terre et château des évêques d’Auxerre en Nivernais, apportée par Germain. Mais Varzy est aussi expressément nommée.

Quoiqu’il en soit, une église primitive en l'honneur de Saint Germain fut construite par Saint Pallade, évêque d'Auxerre (+ 658) à Vergers dès le VIIème siècle. Remplacée par un édifice de la fin du gothique, elle fut longtemps l’église paroissiale de Suilly-Vergers. On peut toujours la voir, un peu transformée, dans le parc du château.

Cette tradition galllo-romaine, la présence de cette église, et les solides fondations de l’ancien château-fort de Vergers, encore visibles, confèrent à ce site une aura historique unique en Donziais, malgré la reconstruction néogothique.

_________

Mais ce sont surtout les dépendances de l’abbaye bénédictine Saint-Germain d’Auxerre, dont l'essor fut remarquable, qui retiennent l’attention. Le Donziais appartient incontestablement à l’aire d’influence de ce grand monastère qui marqua de son empreinte la vieille cité, capitale jusqu’à la Révolution de toute cette région septentrionale du Nivernais.

Le monastère primitif de Cessy-les-Bois, tout proche de Donzy, dédié à Saint Baudèle (ou Baudile) de Nîmes, a été rattaché de façon précoce à l’abbaye, qui imposa très tôt son influence. Il conserva cependant un statut assez autonome, avec un abbé et non un prieur. A ce point de vue, Saint-Germain d’Auxerre n’eut jamais l’ambition unificatrice de Cluny, et n’accepta d’ailleurs pas complètement, le moment venu, de s’y soumettre elle-même. Haymon d’Auxerre (+ 865), moine lettré, maître de l'école de Saint Germain, fut abbé de Cessy.

Le prieuré de Moutiers-en-Puisaye, de très ancienne fondation, étape sur le chemin de Rome pour les pèlerins bretons, en relevait également. Ces deux monastères ont presqu’intégralement disparu sous l’assaut des troupes protestantes vers 1560-1570, et avaient perdu toute activité religieuse bien avant la Révolution.

A Donzy même, le prieuré de Notre-Dame du Pré, fondé au tout début du XIIème siècle – là-même où une église du VIIème siècle fut à l'origine de Donzy (Donzy-le-Vieux) – était initialement rattaché à Saint-Germain d'Auxerre. Mais ce statut évolua quand le baron Hervé II décida, quelques années plus tard, de le donner à Cluny qui connaissait alors un développement extraodinaire et entendait imposer sa réforme monastique à l'ensemble des monastères bénédictins. Encore faut-il rappeler les liens de famille qui unissait les sires de Donzy à la grande abbaye bourguignonne : son prestigieux abbé Saint Hugues (1024-1109), qui y régna pendant 50 ans, appartenait à la branche aînée des sires de Semur, très engagée dans l'essor monastique bénédictin en Bourgogne.

L’église romane du prieuré bénédictin de Saint-Verain, parvenue presqu'intacte jusqu'à nous, était aussi dans la dépendance d’Auxerre. Elle accompagna l’essor d'une grande dynastie baronniale de ce nom au nord-ouest de l'ancien diocèse.

Ne l'oublions pas : le Donziais appartenait à l'espace Auxerrois et à celui de Germain, dont le nom fut d'ailleurs largement utilisé dans la contrée.

Merci d'apporter vos contributions à l'évocation de ces liens.