(Illustration : blason des Lamoignon)

Vielmanay n’est pas seulement un charmant village, c’est aussi un site religieux de fondation ancienne, entouré de plusieurs autres, marquants du Donziais. Il nous faut y revenir pour quelques explications en réponse à des questions.

Le lieu, traversé par un affluent de l’Asvins, tirait sans doute son nom d’un riche gallo-romain qui y avait une villa. On l’appela Mannayum, puis Mannay – nom resté longtemps dans la mémoire locale et prononcé Man-nay – ou encore Mannay-le-Vieil, le Vieux-Mannay, et enfin Vielmanay, nom donné à la commune.

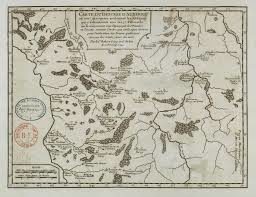

Il y avait là aux premiers siècles du christianisme un monastère mentionné par Saint Aunaire (Aunacharius), évêque d’Auxerre, dans son Règlement (578) : Mannacense monasterium. Il figure sur une belle « Carte du diocèse d’Auxerre où sont marqués seulement les Abbayes qui y subsistaient avec les 37 paroisses qui le composaient sous l’épiscopat d’Aunaire en 580… » de 1741.

A l’image de Saint Germain qu’il vénérait, Saint Aunaire, qui appartenait lui aussi à l’aristocratie gallo-romaine, avait légué cette terre avec bien d’autres dans la contrée à son église.

Ce monastère devait être fragile puisqu’il il n’était plus mentionné un siècle plus tard dans le Règlement de Saint Trétice. L’église devint une simple parocchia, placée au XIème siècle dans la dépendance du grand prieuré clunisien de La Charité.

Il ne reste rien du monastère d’origine : l’église actuelle (XVème-XVIème) aurait été construite à la place d’un édifice roman et seuls de vieux murs arasés témoignent d’un établissement ancien indéterminé.

Curieusement, on citait encore aux XVIIème et XVIIIème siècles des « prieurs spirituels et temporels » ou simplement « temporels » de Cessy, Coche, Saint-Malo et Vielmanay réunis, ces trois derniers depuis longtemps anéantis. Ils s’intitulaient parfois « seigneurs » et étaient des laïcs. Sous l’effet de la commende le temporel prenait le pas sur le spirituel…

Les ouvrages très documentés de Chantal Arnaud sur « Les églises de l’ancien diocèse d’Auxerre » (Société des Sciences historiques et naturelles de l’Yonne, Auxerre, 2009) et de Noëlle Deflou-Leca « Saint-Germain d’Auxerre et ses dépendances, Vème-XIIIème siècle » (Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2010), éclairent l’histoire de l’église Saint Pierre de Vielmanay et son contexte.

Voyez aussi les indications très riches sur l’histoire du village et les belles illustrations fournies par le site « Cahiers du Val-de-Bargis ».

Nous avons déjà exploré les principaux sites historiques de Vielmanay : la Chartreuse de Bellary en lisière de la grande forêt ; l’abbaye fantôme de Coche, très tôt disparue ; et le château de Vieux-Moulin, caché au fond de son vallon, point de départ d’expéditions guerrières de chefs huguenots à la fin du XVIème siècle.

Nous avons évoqué les moulins et forges qui jalonnaient le cours de l’Asvins : la Ronce, les Pivotins et Vieux-Moulin, ainsi que les infatigables Lespinasse, maîtres de la plupart des forges de la région au XVIIème siècle.

Mais nous n’avions traité qu’indirectement de la seigneurie de Mannay ou Vielmanay elle-même, en présentant la généalogie des fameux Lamoignon, établis depuis le XIIIème siècle dans cette vallée, à Chasnay, Nannay et Mannay, et à Donzy. Il y aurait à Vielmanay des restes d’un château du XIIIème siècle.

La notice ci-dessous répare cette omission. Elle rappelle que le fief de Vielmanay – mouvant géographiquement de Châteauneuf – relevait féodalement en partie de l’abbaye de Saint-Germain d’Auxerre (cf. supra). Cela explique peut-être pourquoi aucun acte de foi et hommage le concernant ne figure dans l’Inventaire des Titres de Nevers de l’Abbé de Marolles.

Elle complète la succession des seigneurs, puisque Vielmanay passa dans d’autres mains que celles des Lamoignon au XVIIème siècle : Maumigny, Bar, Monnot, dans des conditions qui restent d’ailleurs assez confuses.

Vielmanay (V. corr. du 9/1/22)

Des questions restent posées, qu’il faudra approfondir, avec votre aide bien sûr.