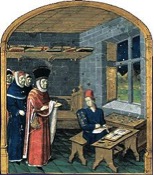

(Illustration : le monastère de Subiaco)

Après saint Pèlerin, premier évêque d’Auxerre, martyrisé à Bouhy en 303, et le grand saint Germain (380-448), voici saint Romain (462-543), fondateur du monastère de Druyes et – excusez du peu ! – mentor de Saint Benoit lui-même…

L’abbé C. Leclerc, curé de Druyes-les-Belles-Fontaines au XIXème siècle, a raconté la vie de ce personnage hors du commun, avec dévotion et à la manière de son temps : « Saint Romain, éducateur de saint Benoît, abbé et fondateur de Druyes-les-Belles-Fontaines » (Mignard, Paris, 1893).

Longtemps avant lui, le moine Gislebert, de St-Rémi-de-Sens, avait écrit une « Vita Sancti Romani, conditoris Fonti Rogae » vers 1050, inspirée de traditions monastiques orales. Ce texte, qui recèle inévitablement des éléments légendaires, est la seule source disponible, reprise par les auteurs classiques : Mabillon et les Bollandistes.

L’itinéraire de ce Romain, assez méconnu, fut une aventure extraordinaire.

Il était né vers 462, sans doute à Rome, d’une famille chrétienne aisée, alors que l’Empire était à l’agonie, Goths et Vandales lui portant les derniers coups. En Gaule, la société gallo-romaine cultivée, comme Sidoine Apollinaire, voyait avec effroi les barbares francs chevelus s’imposer à elle par la force.

Romain entra très jeune au petit couvent de Subiaco, délaissant ses études et le monde. Ses frères furent vite édifiés par sa piété ardente et, malgré son jeune âge, sa réputation de sainteté se répandit dans le pays. Elle attira le jeune Benoît, dont il fut dès lors le mentor. Il le forma et l’accompagna dans son choix érémitique. Il le nourrit même pendant trois ans dans sa grotte, avec ce fameux panier suspendu que l’imagerie légendaire a retenu. Il resta son fidèle compagnon, s’effaçant devant la notoriété croissante de celui qui refonda le monachisme occidental. On ne sait rien de son rôle réel à ses côtés.

Les circonstances dans lesquelles il quitta Subiaco vers 500 restent obscures. S’agissait-il de fuir des persécutions, de laisser le champ libre à son illustre élève ou tout simplement d’un « appel » ? Gislebert opte pour ce parti et le fait prendre congé de ses frères dans ces termes : « Mais, comme l’homme n’est pas le maître de sa voie, comme sa direction appartient à celui qui dispose de toutes choses avec la plus grande sérénité, je vous en prie, n’essayez pas de me retenir. Dieu m’ordonne d’aller dans les Gaules, je dois obéir. Il faut marcher…. ».

Il marcha donc et gagna les Alpes, passant sans doute au Petit-Saint-Bernard comme l’avait fait Germain en route vers Ravenne, et comme le fera quelques décennies plus tard Maur. Il se serait arrêté au grand sanctuaire burgonde d’Agaune près de Martigny, récemment fondé et dirigé alors par Séverin – celui-là même que Clovis, malade, appela à Lutèce – ; ainsi qu’au monastère de Condat (Saint-Claude), fondé en 420 par un autre Romain, originaire du Jura, le saint le plus célèbre de ce nom.

Pourquoi se dirigea-t-il vers l’Auxerrois ? Il suivait naturellement les voies romaines, mais la réputation de Germain ne fut sans doute pas étrangère à ce choix, ainsi que celle de Pèlerin.

Quoiqu’il en soit, sa pérégrination prit fin dans la grotte de Druyes, qui lui rappela peut-être les rochers de Subiaco.

Connue par ses sources sous le nom de Fons-Drogi, cette localité n’était pas anodine. Elle avait une réputation de site druidique. L’historien Née de la Rochelle – dont la famille en était originaire – écrit que « la ville de Druyes est très ancienne et qu’il y avait un temple dédié au dieu Mercure ou Teutatès, ainsi qu’une habitation spéciale pour les druides, l’un et l’autre étant bâtis sur la montagne… ». Le grand saint Martin de Tours y était passé dans son voyage en pays Eduen, aux dernières années du IVème siècle.

Romain reprit donc là sa vie de prière et de privations, dans la grotte qui porte son nom, dont il défricha les environs. Bientôt les foules se pressèrent à son ermitage et il put travailler à l’extinction du paganisme. Il construisit non loin une première chapelle dédiée à Notre-Dame de Pitié, qui existait encore à la fin du XVIIIème siècle ; puis, adossée au rocher et dominant les eaux, pour conjurer les traditions païennes qui régnaient sur ce site, une autre dédiée à Saint Martin, qui attira un pèlerinage jusqu’au XVIIème siècle. Toutes deux ont disparu.

Pour répondre aux sollicitations à le rejoindre il fonda un monastère en contrebas : la première abbaye « bénédictine » de France. En effet, l’office de Saint Romain (22 mai) du bréviaire de l’Ordre de St-Benoit précise que « Saint Romain, ayant construit un monastère à Druyes, y entretint avec soin les traditions monastiques, s’en fit le propagateur éminent, et entra de suite, d’une manière admirable, dans les intentions et les vues du célèbre patriarche que les moines d’Occident appellent leur père et que saint Romain nomme son élève ».

Un bourg se développa autour du monastère qui avait pris une certaine extension. Les moines défrichaient et cultivaient les terres alentour. Romain entreprit alors de construire une vraie basilique qui devait avoir une certaine importance mais n’a laissé aucune trace. Elle fut détruite par un incendie au XIème siècle, et remplacée par la belle église Saint Romain actuelle, construite à la demande de Guillaume II, comte de Nevers et d’Auxerre (1083-1168), qui aimait ce lieu où il fit également édifier le fameux château sur la hauteur.

Romain paraît avoir rayonné à Auxerre et dans la région où il aurait accompli plusieurs miracles. Peu avant sa mort il accueillit à Druyes saint Maur, envoyé en Gaule par Benoit, dont il était le premier disciple, pour propager la nouvelle Règle monastique. Pendant son séjour à Druyes, une vision qu’il put partager avec Romain lui aurait révélé la mort de son maître au Mont-Cassin. Mais les dates officielles ne corroborent pas cet évènement.

Romain ne survécut pas longtemps à celui qu’il appelait son élève et s’éteignit à Druyes le 22 mai 543. Il fut inhumé aux pieds de l’autel de sa basilique. Ses reliques furent plus tard transférées pour échapper aux invasions, et dispersées, suivant l’usage du temps. Son monastère, qui avait décliné après sa mort et fut peut-être attaqué par les Normands, fut rebâti à quelque distance en aval, à une date inconnue, en un lieu qu’on nomma Andryes : il devint plus tard le Prieuré Saint Robert d’Andryes, donné à la nouvelle abbaye de la Chaise-Dieu par l’évêque Geoffroy de Champallement (1076), le co-fondateur du Prieuré de La Charité.

Essentiels pour comprendre l’importance de Druyes, cette histoire et son modeste héros, restent méconnus. Mais la grotte surmontée d’une croix est là, au fond de la prairie, pour nous rappeler la mémoire de l’ermite fondateur.