Perreuse, dont nous avons déjà parlé, était une terre des barons de Toucy, au sud de leur espace féodal relevant des évêques d’Auxerre. Dans le partage intervenu entre les filles du maréchal Jean de Chabannes (1503) elle fut associée à Saint-Fargeau, dont les seigneurs furent parfois désignés comme « barons de Perreuse » ; un titre dont on ne connaît pas l’origine mais qui attestait du contrôle exercé sur plusieurs paroisses et arrière-fiefs de la Puisaye méridionale.

Le rattachement des châtellenies de Druyes et Saint-Sauveur à la baronnie de Donzy au XIIIème siècle avait fait des barons de Perreuse des vassaux des comtes de Nevers « à cause de Donzy ». L’histoire féodale de cette terre constellée de manoirs au milieu de vastes forêts devait s’achever sur un épisode sanglant de la Révolution : l’assassinat du dernier d’entre eux.

Louis Michel Lepeletier de Saint-Fargeau, né en 1760, était un pur produit de la « grande robe » : fils de Michel Etienne, président à mortier au Parlement de Paris dont il hérita très jeune de la charge, petit-fils de Louis Michel, maître des requêtes, et arrière-petit-fils de Michel Robert Lepeletier des Forts, ministre d’Etat, Surintendant des Finances, acquéreur de Saint-Fargeau en 1715. Il avait épousé la fille d’un autre mortier, ce qui avait sans doute arrondi encore sa pelote. A la tête de vastes propriétés – Saint-Fargeau couvrait à elle seule plusieurs milliers d’hectares -, député de la noblesse en 1789, il n’était pas prédestiné à une carrière révolutionnaire. Mais alors que son contemporain le grand Malesherbes (Lamoignon), ouvert comme lui aux idées nouvelles, optait pour la fidélité au Roi – ce qui lui valut la guillotine -, Lepeletier, héritier d’une famille qui contestait de longue date l’absolutisme royal, vota sa mort. Cela le condamna également d’une autre manière.

Il avait été un jeune magistrat béni des dieux : avocat général au Parlement de Paris – une fonction dans laquelle il excella – puis président à mortier à 25 ans. Sa morgue était parfois critiquée mais son talent reconnu. Acquis aux Lumières, il fut un acteur important du processus révolutionnaire à ses débuts. Reniant vite ses origines il fit adopter l’abandon des titres de noblesse le 17 juin 1790, et ne fut plus dès lors que Michel Lepeletier…. tout en préservant pour sa descendance de grands biens fonciers.

Président de l’Assemblée Constituante à 30 ans, il tenta sans succès de faire abolir la peine de mort par le nouveau Code Pénal de 1791, qui ne condamnait plus, suivant ses propres termes les « crimes imaginaires » et autres « délits factices, créés par la superstition, la féodalité, la fiscalité et le despotisme »…

Elu la même année Président de l’Administration départementale de l’Yonne, il devint en 1792 son député à la Convention, au sein de laquelle il siégea avec la « Montagne ». Il y promut la liberté de la presse et fut l’auteur d’un projet d’Education « nationale et égalitaire », qui entendait placer tous les enfants entièrement sous la responsabilité de l’Etat. Mais c’est le projet de Condorcet, plus élitiste et moins totalitaire, qui fut retenu.

Malgré son opposition de principe à la peine capitale et non sans quelques hésitations – suggérées peut-être par sa position sociale – il vota donc la mort du Roi le 20 janvier 1793. Le soir même, un ancien officier aux Gardes du Corps le transperçait d’un coup de sabre dans un restaurant du Palais Royal ; il expira chez lui quelques heures avant le citoyen Capet. Il fut inhumé dans un premier temps au Panthéon puis ses restes furent transférés à Saint-Fargeau. Il devint le premier « martyr de la Révolution », inspirant le fameux tableau de David qui le représente mourant et fit de lui une figure mythique.

Les portraits qu’on a de lui par ailleurs donnent à voir plutôt un gentilhomme – né aquilin, tenue soignée – qu’un tribun populaire.

Né marquis de Saint-Fargeau, baron de Perreuse, seigneur de nombreux fiefs dans plusieurs régions de France, et nanti des revenus correspondants, sa première vie ne fut pas celle d’un aristocrate campagnard, mais celle d’un jeune haut magistrat cultivé – il écrivait dès son plus jeune âge – et très actif au cœur du pouvoir judiciaire, au sein duquel il avait une réputation de grande compétence et de travail acharné . Cela le préparait à un rôle politique éminent et imminent.

Mena-t-il un tant soit peu une vie rustique pendant ses vacances d’enfant ? Arpenta-t-il les grandes salles de Saint-Fargeau ? Chevaucha-t-il dans ses grands bois ? Lepeletier n’a malheureusement pas eu le temps d’écrire ses mémoires. On sait simplement par son demi-frère Félix qu’il était un seigneur bienveillant. Ce dernier a en effet publié en 1826 des « Œuvres de Michel Lepeletier Saint-Fargeau : député aux assemblées constituante et conventionnelle, assassiné le 20 janvier 1793, par Paris, garde du roi ; précédées de sa vie, par Félix Lepeletier, son frère ; suivies de documents historiques relatifs à sa personne, à sa mort et à l’époque » (Bruxelles, Arnold-Lacrosse, 1826). Elles ne donnent guère d’indications sur sa présence en Puisaye mais au détour d’un paragraphe on peut lire : « ..vous aussi habitants de Sougères, joli hameau du département de l’Yonne, vous n’avez pas oublié non plus, lorsqu’un feu destructeur réduisit presque toute votre commune en cendres, vous n’avez pas oublié dis-je, qui vous tendit une main secourable… »

Saint-Fargeau passa à sa fille Suzanne, puis à ses descendants ; la page révolutionnaire était depuis longtemps tournée et la vie y avait repris son cours aristocratique. Ce site exceptionnellement bien conservé donna deux cents ans plus tard à son arrière-petit-fils Jean d’Ormesson la matière d’un beau roman.

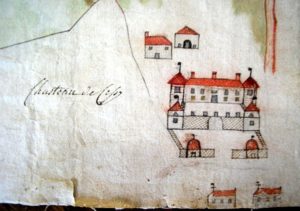

Lepeletier avait-il connu le château et les murs de Perreuse, presqu’intégralement disparus. Devenu un modeste village fusionné avec la commune de Treigny (89), le site conserve de belles traces de cette période faste.