(Illustration : portrait de Pierre Séguier, Chancelier)

Le Chancelier de France, Garde des Sceaux, fut longtemps le bras droit du roi pour l’administration du pays. L’étendue de ses compétences et l’importance de son rôle, en font l’ancêtre du Premier Ministre actuel plutôt que celui du seul ministre de la Justice.

Plusieurs personnalités liées directement ou indirectement au Donziais ont exercé cette charge. Nous avons déjà rencontré l’un d’eux : Guillaume Jouvenel des Ursins, seigneur de la Motte-Josserand et autres lieux. Nous voulons évoquer ici sept autres titulaires de cette haute fonction, que nous présentons dans l’ordre chronologique.

Sous Philippe Le Bel, au début du XIVème siècle, on trouve successivement comme chanceliers trois évêques d’Auxerre, ce qui confirme l’importance de ce siège épiscopal dont notre baronnie relevait féodalement.

Pierre de Mornay, chanoine puis évêque d’Orléans en 1288, et d’Auxerre en 1295, fut nommé Chancelier en 1304. Il exerça cette fonction en même temps que sa charge épiscopale, jusqu’à sa mort en 1306. Il appartenait à une famille chevaleresque de l’Orléanais implantée ensuite en Donziais : voir notamment les notices concernant Boisjardin, et les Barres à Sainpuits. Il eut un rôle politique important au service du roi dans son conflit avec les papes successifs.

Pierre de Grez, chanoine de Chartres puis chantre à Paris, lui succéda comme Chancelier et fut nommé évêque d’Auxerre en 1308. Son père : Jean de Corbeil, apparenté au puissant Enguerrand de Marigny, était maréchal de France. Pierre avait la réputation d’être un habile canoniste. Sa famille, très présente à la cour et à la guerre, comptait à cette époque plusieurs prélats.

Auxerre, l’ancien évêché

Pierre de Belleperche, lui aussi chanoine de Chartres, puis doyen à Paris, lui succéda et fut nommé évêque d’Auxerre la même année par le pape français Clément V. Il était issu d’une famille de chevaliers du Bourbonnais, les Breschard, né vers 1280 au château de Villars. Erudit en droit – ce qui est indiqué pour un Garde des Sceaux – professeur à Orléans, on l’appelait le « roi des Légistes ».

____________

La Guerre de Cent Ans ayant bouleversé la vie du royaume et divisé ses élites, l’un de nos chanceliers crut devoir servir « Henri VI, roi de France et d’Angleterre ».

Jean Le Clerc, nommé en 1420, était un laïc issu d’une famille de la bourgeoisie judiciaire anoblie. C’était un nivernais dont nous avons rencontré la famille beaucoup plus tard en plusieurs sites, notamment dans la région d’Entrains : Château-du-Bois, Miniers. Nous avons proposé une généalogie de cette branche (voir : Notices familiales), et Dugenne consacre plusieurs pages de son dictionnaire à cette lignée prolifique très présente en Auxerrois.

Né vers 1360, il était fils d’un autre Jean, secrétaire et notaire des rois Jean II le Bon et Charles V, devenu procureur général et conseiller du duc Philippe le Hardi. Des généalogistes, dont Villenaut et Dugenne, le disent « seigneur de Saint-Sauveur-en-Puisaye ». Cela paraît improbable s’agissant d’un château comtal et d’une châtellenie rattachée à la baronnie de Donzy, qui ne fut cédée par Henriette de Clèves, duchesse de Nevers, à un seigneur particulier qu’au début du XVIIème siècle. Sans doute en était-il plutôt le gardien pour les comtes de Nevers de la Maison de Bourgogne, en qualité de « châtelain », ou peut-être « engagiste » c’est-à-dire prêteur du comte.

Quoiqu’il en soit son fils Jean II eut une très belle carrière : conseiller au Parlement, maître des requêtes, ambassadeur auprès du roi d’Angleterre, Premier Président, il accéda à la fonction de Chancelier en 1420, nommé par la reine Isabeau de Bavière. Il exerça la fonction pendant quatre ans dans une période-clef pour le pays, mais paraît avoir constamment adopté une position favorable au camp anglo-bourguignon, répondant aux attentes duc de Bedford, régent. C’est ainsi qu’étant « président du conseil royal » es-qualité après la mort de Charles VI, il proposa expressément de reconnaître Henri VI comme roi de France.

A l’avènement du dauphin Charles il se retira à Nevers, dans son hôtel de la rue des Ardillers – passé ensuite aux Brisson et aux La Chasseigne que nous connaissons – où il mourut en 1438. Il fut inhumé au Prieuré clunisien Saint-Etienne, dont la magnifique église romane subsiste.

Nevers, église Saint-Etienne

Jean Le Clerc avait acquis de grands biens, dont La Motte de Luzarches, en Ile-de-France, et la baronnie de Cours-les-Barres, relevant des évêques de Nevers. Il avait d’abord épousé Agnès Le Muet, fille d’Hugues, Bailli de Donzy, sgr de Nanvignes, dont il eut une postérité brillamment installée en Nivernais et en Auxerrois. Son fils Jean III fut la souche des Leclerc de Fleurigny, au diocèse de Sens, qui s’éteignirent au XIXème siècle. Le chancelier n’eut pas de descendance de ses deux autres femmes : Catherine Apaupée, et Isabeau de Beauvais, qui lui apporta les terres de Ferrières-Saint-Hilaire en Normandie (souche des Ferrers anglais), la Forêt-le-Roi près d’Etampes, et le titre de châtelain de Beauvais. Un destin remarquable mais à tout le moins ambigu.

En 1445 Charles VII trouva en Guillaume Jouvenel des Ursins (cf. supra) un grand serviteur. Il l’avait adoubé chevalier lors de son sacre car il avait été le grand argentier de ses guerres. Après une éclipse Louis XI fit à nouveau appel à lui comme Chancelier en 1466.

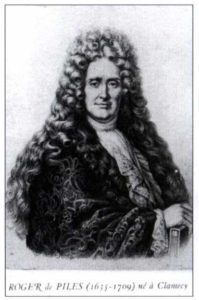

Avançons maintenant de deux siècles pour évoquer le principal Chancelier de Louis XIII, le fameux Pierre Séguier, que nous avons mentionné en étudiant la dévolution du comté de Gien, une possession des premiers barons de Donzy. Il était issu d’une famille de parlementaires originaires du Bourbonnais. Il eut une carrière brillante et acquit suivant l’usage de grands biens : Autry, en Berry, Saint-Liébaut et Villemaur en Champagne, érigés pour lui en duché, et Gien. Nommé chancelier en 1635, il exerça la fonction par intermittence jusqu’à sa mort en 1672. Effacé par les personnalités de Richelieu et de Mazarin, il n’en joua pas moins un rôle important à la tête de la Justice et pour la mise en place de l’administration centralisée qui caractérise notre pays. Tenté par la Fronde mais redevenu fidèle au roi, il fut finalement évincé par Colbert.

Le poste le plus élevé de la hiérarchie judiciaire ne pouvait échapper à nos Lamoignon, puissamment établis dans les plus grands emplois parlementaires dès le début du XVIIème siècle. Voyez l’article dans lequel nous évoquons leur lien ambigu avec Donzy : Un fief Lamoignon….

Mais il nous faut attendre le règne de Louis XV pour que l’un d’eux devienne Chancelier (1750) : Guillaume de Lamoignon-Blancmesnil (1683-1772). Président à mortier puis Président de la Cour des Aides, cet éminent juriste a laissé le souvenir d’un esprit cultivé et d’un magistrat pieux et fidèle au roi. N’ayant pas l’heur de plaire à Mme de Pompadour il lui fallut démissionner en 1768. Il était le père de Malesherbes qui périt avec toute sa famille sur l’échafaud après avoir courageusement défendu le roi.

Son neveu Chrétien François de Lamoignon–Basville (1735-1789) fut nommé Chancelier et Garde des Sceaux en 1787. Esprit éclairé, petit-fils du grand financier Samuel Bernard, il anima la résistance du Parlement contre la réforme de Maupeou. Sensible aux idées des Lumières et attentif à l’Indépendance américaine il fut notamment à l’origine de l’Edit de Tolérance de Versailles (1788) envers les réformés. Il mourut quelques jours après l’ouverture des Etats Généraux. Nul doute que si de tels conseillers avaient été écoutés et entendus l’Histoire eut pris un tour différent. Il eut de nombreux enfants, tous alliés à des familles de la Grande Robe.

Basville eut trois rapides successeurs jusqu’en 1790, dont le frère de Jean-Baptiste Champion de Cicé, dernier titulaire de l’ancien diocèse d’Auxerre.

La Révolution abolit la fonction de chancelier ; Napoléon la reprit avec emphase en la dédoublant, pour Cambacérès, Archichancelier de l’Empire , et pour Eugène de Beauharnais, Archichancelier de l’Etat ; la Restauration la rétablit et Pasquier fut le dernier Chancelier de France sous Louis-Philippe. Depuis, le Garde des Sceaux est le ministre de la Justice.

.

.

.

.